Das «Passierschein-Regime» – Bürokratie als Waffe

Die effektivste Waffe Israels gegen die palästinensische Bevölkerung bleibt zumeist unsichtbar – der riesige Bürokratieapparat, der durch Arbeits- und Reisegenehmigungen das Alltagsleben unter der Besatzung reguliert und einschränkt. Welche institutionelle Logik steht hinter diesem Regime?

Stell dir vor, um arbeiten oder einkaufen zu gehen, um deine Familie oder eine Kulturveranstaltung zu besuchen, musst du erst eine Erlaubnis beantragen, dich fortbewegen zu dürfen. Stell dir vor, dass du bei der Antragstellung weder weißt, ob dir die Erlaubnis erteilt wird, noch wie das Verfahren abläuft, das darüber entscheidet, wer und warum jemand eine Erlaubnis erhält oder nicht.

Stell dir vor, du zählst zu den mehr als 250.000 Menschen, denen die Einreise grundsätzlich verweigert wird, weil sie von Geheimdienst oder Polizei als «Sicherheitsrisiko» eingestuft werden. Stell dir vor, du weißt noch nicht einmal, warum du so eingestuft wirst.

Stell dir vor, diese Einschränkung deiner Bewegungsfreiheit beruht darauf, dass dir keine Bürgerrechte zustehen und dir als Rechtssubjekt jede Möglichkeit verwehrt ist, an den politischen Entscheidungen teilzuhaben, die dein Leben bestimmen.

Stell dir vor, du wirst einer verdächtigen Bevölkerungsgruppe zugerechnet, die einer Notstandsgesetzgebung unterliegt, die ausgerechnet im Zuge von Friedensverhandlungen zunehmend verschärft wird. Währenddessen wird deine Bewegungsfreiheit weiter eingeschränkt, die Zahl der Siedlungen nimmt zu, und die bürokratische und prozedurale Gewalt, die deine Zeit, deinen Bewegungsraum, deine sozialen Beziehungen und selbst deine Träume bestimmt, bleibt unsichtbar. Das ist es, was ich die Bürokratie der Besatzung nenne.

Israels seit 1967 bestehende Militärherrschaft über die palästinensische Zivilbevölkerung dürfte bei vielen Beobachter*innen Bilder von Gewehrläufen, Stacheldrahtzäunen, Checkpoints und der berüchtigten Mauer hervorrufen. Doch das Arsenal zur Kontrolle von Millionen Palästinenser*innen und ihres Alltagslebens besteht größtenteils aus den unsichtbaren Waffen eines riesigen Bürokratieapparats, der vor allem der Mobilitätsbeschränkung dient, und zwar mittels Passierscheinen, Identifikationskarten und einem weitreichenden Überwachungssystem, das darauf basiert, innerhalb ein und desselben Territoriums unterschiedliches Recht für die palästinensische und die israelische Bevölkerung gelten zu lassen.

Die Bürokratie der Besatzung

Über einen Zeitraum von 53 Jahren – und zunehmend schneller seit dem Oslo-Friedensprozess – hat sich dieses bürokratische Regime zu einem der extremsten Beispiele dafür entwickelt, wie sich die Bewegungsströme einer Bevölkerung durch einen äußerst komplexen Verwaltungsapparat kontrollieren lassen. Dieses Regime gilt es zwar im spezifischen Kontext des Siedlerkolonialismus zu betrachten, es weist jedoch auf viele Ähnlichkeiten mit anderen Formen heutiger Grenzkontroll- und Polizeiregimes auf und verdeutlicht in seinen extremsten Erscheinungsformen die institutionelle Logik von Kontrollsystemen von sozialen Ungleichheiten, die weltweit dazu eingesetzt werden, Populationen anhand von Mechanismen zur Sicherheitsklassifizierung zu überwachen.

Israels beharrliche Rechtfertigung für die Verwaltung der palästinensischen Mobilität und damit auch für seine andauernden, tagtäglichen Menschenrechtsverstöße lautet, dass diese Maßnahmen absolut unumgänglich seien, um die Sicherheit des Staates Israel und seiner Bürger*innen zu wahren. Tatsächlich sind in den letzten 30 Jahren über Tausend Israelis durch palästinensische Angriffe ums Leben gekommen. Angesichts der strukturellen Beschaffenheit und der täglichen Abläufe innerhalb der Institutionen, die Teil des Passierschein-Regimes sind, erscheint es jedoch fraglich, dass die Notwendigkeit der Maßnahmen ausschließlich im Sicherheitsaspekt begründet liegt. Vielmehr zeugen die Maßnahmen von anderen institutionellen Zielsetzungen wie etwa der umfassenden politischen und gesellschaftlichen Kontrolle des Alltagslebens und der Anwerbung Zigtausender Informant*innen durch den israelischen Inlandsgeheimdienst Schin Bet.

Im Mittelpunkt dieses Artikels steht die Art und Weise, wie Israel zivile Bewegungsströme in den besetzten Gebieten unterbindet, wobei die Verwaltung «gefährlicher» Bevölkerungsgruppen für viele Regierungen ein zentrales Anliegen darstellt, vor allem in Zeiten, in denen Faktoren wie Terrorismus, Kriminalität, Migration, Arbeit und neuerdings auch Viruserkrankungen sich zu einem breiten Spektrum von Risiken gebündelt haben, die von Staaten als nationale Gefahr betrachtet werden. Um diese Sicherheitsrisiken zu handhaben, wurden Verwaltungssysteme im globalen Maßstab entwickelt, die es ermöglichen, die Bewegungsströme von Populationen innerhalb und über umstrittene Grenzen hinweg zu verlangsamen oder zu verhindern. Staaten setzen dabei auf Technologien, Expertenwissen und Fachpersonal; sie sammeln Daten über Bevölkerungen, von denen «Risiken» ausgehen; und sie überwachen, identifizieren und benennen Zielgruppen innerhalb von Bevölkerungen.

Israels Vorgehen in den besetzten Gebieten zu untersuchen, ist aber nicht deshalb von globaler Relevanz, weil Israel etwa das repräsentativste Beispiel für die globalen Mobilitätsregimes wäre. Als Staat im permanenten Ausnahmezustand nimmt Israel in diesem Bereich jedoch eine Vorreiterrolle ein, sodass die israelischen Praktiken der Bevölkerungsverwaltung oft als Blaupause herangezogen werden und als Teil des globalen «War on Terror» und zunehmend auch unter anderen Vorwänden Verbreitung finden. Das Fachwissen, die Technologien und die institutionelle Logik, die innerhalb des Bürokratieapparats zur Verwaltung der Bevölkerung im Westjordanland eingesetzt werden, kommen seit dem letzten Jahrzehnt daher auch verstärkt in Europa, den USA und Südasien zur Anwendung. Dank intensiver Marketingkampagnen und Ausbildungsstätten für ausländische Streitkräfte konnte Israel seine Expertise erfolgreich an zahlreiche Staaten weitergeben, die sich schwer damit tun, die Bewegungsströme von als gefährlich wahrgenommenen Bevölkerungen zu kontrollieren und zu verhindern.

Koloniale Notstandsgesetze

Als das israelische Militär 1967 die palästinensischen Gebiete Westjordanland und Gaza besetzte, hatte es bereits Erfahrung darin, einen Militärapparat zur Verwaltung einer als feindlich und verdächtig geltenden Lokalbevölkerung einzusetzen. Von 1949 bis 1966 bediente sich die israelische Militärregierung eines von Großbritannien übernommenen kolonialen Instrumentariums, um die räumliche Mobilität der palästinensischen Bevölkerung Israels zu überwachen und ihren Alltag und ihr politisches Leben zu kontrollieren. Dabei setzte man vor allem auf drei wirkungsvolle Instrumente, die auch die spätere Besatzungspolitik prägen sollten: Notstandsgesetze; die Klassifizierung der Bevölkerung entsprechend ihres Bedrohungsgrads; und räumliche Abschottung.

Die Verwaltung der 1967 besetzten Gebiete ging mit zahlreichen, für eine Kolonialherrschaft bezeichnenden Spannungen einher, die noch dadurch verschärft wurden, dass man vielerorts davon ausging, die Besatzung sei nur vorübergehend. Auf offizieller Ebene schwankte man zwischen Bestrebungen, die palästinensische Bevölkerung verwalterisch zu kontrollieren, und den Befürchtungen vor den ökonomischen Kosten, die damit einhergehen würden. Die Unterscheidung zwischen den besetzten Gebieten, auf die Israel großen Wert legte, und seinen Bewohner*innen, die es nicht als deren rechtmäßige Eigentümer*innen anerkannte, entwickelte sich damit, wie der Politikwissenschaftler Neve Gordon erklärt, zur wesentlichen Logik der Besatzung.

Im Frühjahr 1963, bereits vier Jahre vor dem Sechstagekrieg, beschloss der Militärstaatsanwalt Meir Shamgar, dass im Fall einer israelischen Besatzung des Westjordanlands auf die britisch-kolonialen Notstandsgesetze («Emergency Defense Regulations») von 1945 als rechtliche Ausweichlösung zurückgegriffen werden solle. Es handelte sich dabei um ein Regelwerk, das überall im britischen Empire und auch zuvor schon im Mandatsgebiet Palästina eingesetzt wurde, um Aufstände zu unterdrücken und politische Oppositionsbewegungen zu zerschlagen und gleichzeitig wirtschaftliche Ausbeutung zu ermöglichen. Die Notstandsgesetze führten eine Dekretherrschaft ein und garantierten somit umfassende exekutive Verfügungsmacht.

Zvi Inbar, ein junger Soldat und Teil von Shamgars juristischem Team, schrieb 1963 in seinem Tagebuch, dass der Entwurf für die Verwaltung der besetzten Gebiete wortwörtlich aus den britischen Notstandsgesetzen von 1945 übernommen war: «Heute habe ich mit einem Übersetzer daran gearbeitet, die Notstandsgesetze von 1945 ins Arabische zu übertragen. Wir mussten […] Ausdrücke streichen wie ‹Hoher Kommissar› oder ‹Streitkräfte Ihrer Majestät› und sie durch ‹Oberbefehlshaber›, ‹Streitkräfte Israels› usw. ersetzen.»

Einige Tage später schrieb Inbar: «Um die arabische Übersetzung der Notstandsgesetze weiter vorzubereiten, ist der beste Weg […], Fotokopien der (britischen) Gesetzestexte zu erstellen, die Textabschnitte auszuschneiden, neu zusammenzufügen und anschließend erneut zu kopieren.»[1]

Durch dieses Kopieren und Zusammenfügen wurde allerdings nicht nur die Autorität des Gesetzes übertragen. Die Kolonialgesetze führten auch das administrative Gedächtnis der Kolonialherrschaft mit sich, wozu nicht nur Gesetzestexte zählten, sondern auch institutionelle Praktiken und politische Dispositionen, allen voran die Vorstellung, dass es legitim sei, auf Grundlage ethnischer Kategorien gesonderte Rechtssysteme für unterschiedliche Bevölkerungen anzuwenden. 1967 wurde ebendieses juristische Modell als rechtliches Gerüst zur Kontrolle des zivilen Lebens in den besetzen Gebieten eingeführt, und den Gouverneuren kam dort dieselbe Rolle zu wie früher den Bezirkskommissaren in den britischen Kolonien. Die Militärdekrete waren nicht Teil des israelischen Rechts und wurden, statt auf ein bestimmtes Territorium, auf die palästinensische Bevölkerung angewandt. Als israelische Regierungen in den Folgejahren die jüdische Besiedlung der besetzten Gebiete förderten, waren israelische Bürger*innen vom Militärrecht ausgenommen und blieben unter das israelische Zivilrecht gestellt. Für Palästinenser*innen galt zwar ein gesondertes Rechtssystem, doch ihre Bewegungsfreiheit und ihre Möglichkeiten, in Israel einer Arbeit nachzugehen, unterlagen größtenteils noch keiner Kontrolle. In der Folgezeit gerieten aber nicht nur Palästinenser*innen in eine Situation wirtschaftlicher Abhängigkeit, sondern auch bestimmte Branchen der israelischen Wirtschaft (wie etwa das Bauwesen).

Die duale Bürokratie nach Oslo

1993 unterzeichneten Israel und die PLO das Oslo-I-Abkommen. Das Herzstück dieser Vereinbarung war die Anerkennung der Autonomie der palästinensischen Bevölkerung durch Gründung der Palästinensischen Autonomiebehörde. Ein Zeitplan wurde festgelegt, der schrittweise zur Gründung eines palästinensischen Staates führen sollte. Mit dem Abkommen wurde ein sehr bedeutender institutioneller Wandel in der Verwaltung der besetzten Gebiete eingeleitet, der aber vor dem Hintergrund der gewaltsamen und von Hoffnungslosigkeit gezeichneten Geschichte gegenseitiger Vorwürfe seit dem Scheitern des Friedensprozesses nur selten thematisiert wird.

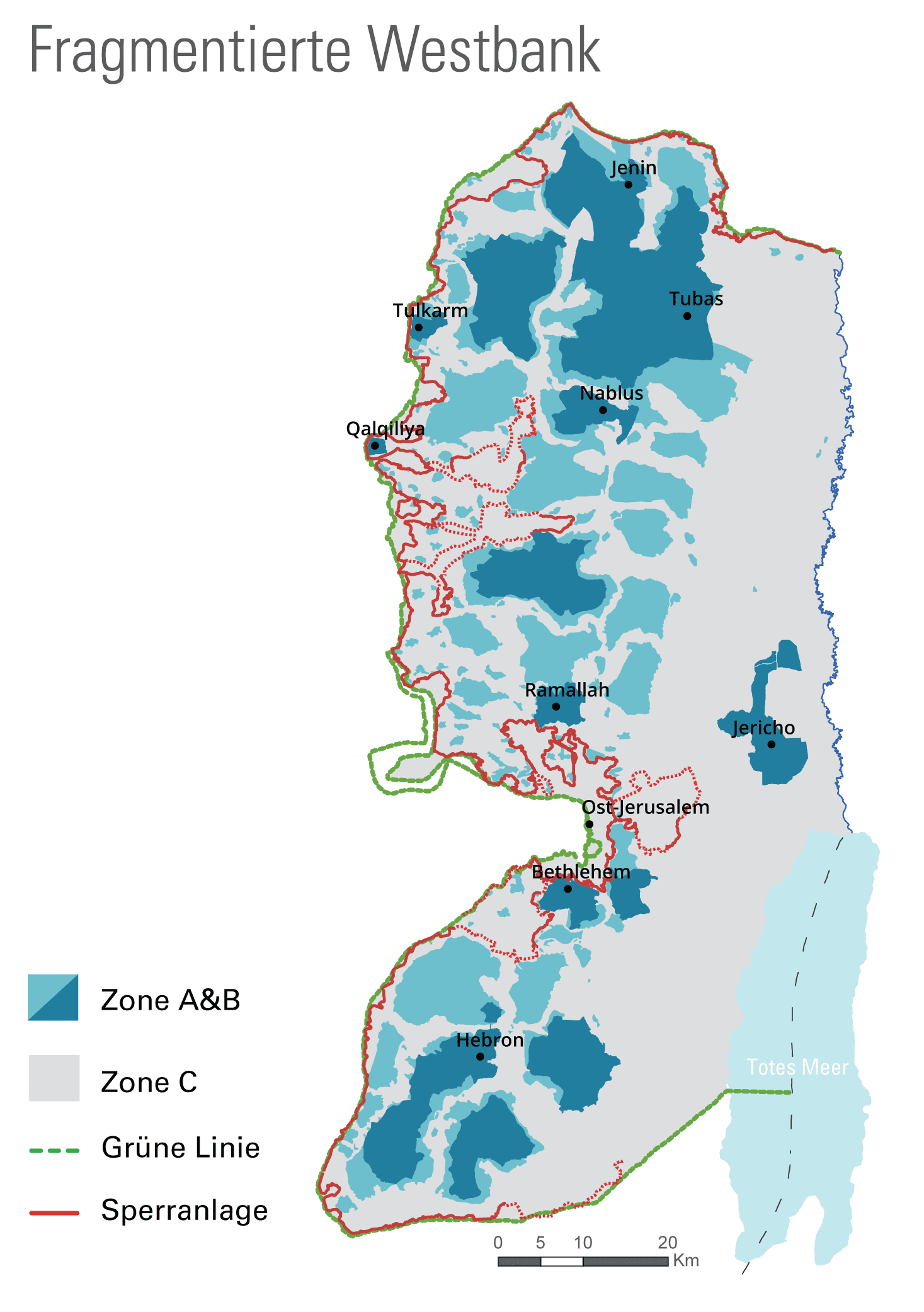

Dem Abkommen liegt eine komplexe Karte von Zuständigkeitsbereichen zugrunde, die das Westjordanland in verschiedene Gebiete mit jeweils unterschiedlichem Rechtssystem einteilt. In den als Area A, B und C bekannten Rechtsräumen werden Zuständigkeiten und Verantwortungen zwischen Israelis und Palästinenser*innen aufgeteilt. In Area A ist die Palästinensische Autonomiebehörde für Sicherheitsfragen und zivile Angelegenheiten wie Bildungs- und Gesundheitsversorgung verantwortlich. In Area B werden Sicherheitsaufgaben zwischen Palästinensischer Autonomiebehörde und israelischem Militär aufgeteilt. In Area C ist das israelische Militär alleinverantwortlich für die Sicherheit.

Das Abkommen basiert daher auf der wesentlichen Unterscheidung zwischen zivilen Zuständigkeitsbereichen (wie etwa Bildung, Gesundheit, Wasserversorgung, Handel und Verwaltung der Zivilbevölkerung) und Sicherheitsbefugnissen (wie etwa Grenzkontrollen, Bekämpfung militanter palästinensischer Gruppen, Festnahmen und Gesetzesvollzug in Area B und C). Mit dem Oslo-Prozess wurde in den palästinensischen Gebieten ein sozialräumliches und rechtliches Raster geschaffen, in dem Populationen je nach Standort, Bevölkerungsdichte und geografischer Nähe zu Israelis unterschiedlich behandelt und in Augenschein genommen werden. Ein Raster der Risikofaktoren und Verdachtsmomente bestimmt wiederum die Entscheidungen darüber, welche Art von Gewalt – Einschränkung der Bewegungsfreiheit, Festnahme, Gewahrsam, Konfiszierung – und welche anderen Formen der Kontrolle einer Population auferlegt werden.

Israels Machtübergabe an die «Autonomen Gebiete» erforderte auch Änderungen in der Rolle der Zivilverwaltung, und zwar dahingehend, dass sie von einer staatlichen Institution mit direkten Einfluss auf die palästinensische Zivilbevölkerung zu einer koordinierenden Institution wird, deren Aufgabe darin besteht, die Palästinensische Autonomiebehörde zu überwachen und anzuweisen. Die Palästinensische Autonomiebehörde wiederum war unmittelbar für die palästinensischen Bewohner*innen in den besetzen Gebieten zuständig und damit auch für die Regulierung der Mobilität von in Israel tätigen Arbeiter*innen. Die neue Machthierarchie sah vor, dass der palästinensische Bürokratieapparat die demografischen und statistischen Daten sammelte, die die Zivilverwaltung benötigte, um Exekutiventscheidungen bezüglich der Bevölkerungsverwaltung zu treffen und um die Verwaltungsaufgaben und persönlichen Anfragen zu bearbeiten, die bei den neugeschaffenen israelisch-palästinensischen Bezirkskoordinationsbüros («District Coordination Offices», DCO) tagtäglich eingereicht wurden.

Im Zuge des Oslo-Prozesses wurde also ein administratives Modell indirekter Herrschaft geschaffen, das sowohl auf der räumlichen Segregation von Bevölkerungen als auch auf einer institutionellen Trennung in rechtlicher und organisatorischer Hinsicht basiert. Ausgehend von diesem Modell würde Israel dann durch seinen Rückzug aus den Gebieten den Palästinenser*innen schrittweise mehr Autonomie gewähren. Israel hätte folglich einen Paradigmenwechsel vollzogen, nämlich vom Prinzip der Kolonisierung zur Separation.

Im Rahmen der Kolonisierung verwaltete das israelische Militär das Leben der kolonisierten Bevölkerung, während es zugleich die territorialen Ressourcen erschließen konnte. Separation bedeutete dagegen, dass – mit dem Abzug der israelischen Sicherheitskräfte aus den palästinensischen Städten und der Übertragung ihrer Befugnisse auf die Palästinensische Autonomiebehörde – die israelische Regierung ihre Kontrolle über die palästinensischen Zivilbevölkerung zurückfahren und weniger in das palästinensische Alltagsleben eingreifen würde. Meine Recherchen zur Mobilitätskontrolle zeigen jedoch, dass die strukturellen Veränderungen innerhalb der israelischen Institutionen tatsächlich zur Ausweitung ihrer Kontrolle und ihres Wissens über die palästinensische Bevölkerung geführt haben.

Arbeit und Besatzung

Nur selten wird gemeinsam betrachtet, dass die Ausgestaltung des Passierschein-Regimes, das den palästinensischen Einwohner*innen in den besetzten Gebieten auferlegt wurde, mit einem Wandel der israelischen Erwerbsbevölkerung zusammenfiel. Die Verwaltung von migrantischen Arbeitskräften und Palästinenser*innen, die beide eine wesentliche Rolle für die israelische Wirtschaft spielen, wurde gleichzeitig durch Veränderungen auf dem globalen Arbeitsmarkt und die Oslo-Prozesse ermöglicht.

In den frühen 1990er Jahren, als es zu einer Zunahme von Arbeitsmigrationsströmen kam, waren fast 40 Prozent der Beschäftigten im israelischen Bauwesen Palästinenser*innen aus den besetzen Gebieten. Während migrantische Arbeitskräfte zunächst oft eingesetzt wurden, um die einheimische Arbeiterschaft in Israel zu entwerten und zu disziplinieren, wurden mit der im Anschluss an die erste Intifada gegen die palästinensische Arbeiter*innen angewandte israelische Politik der Abschottung und Separation die Bedingungen dafür geschaffen, Arbeitsmigrant*innen festanzustellen und sie von einem vorübergehenden Ersatz für palästinensische Arbeiter*innen aus dem Westjordanland zu einen integralen Bestandteil der israelischen Wirtschaft zu machen. Die Abschottungspolitik verwandelte migrantische Arbeiter*innen also gewissermaßen in ein Instrument zur Handhabung des politischen Konflikts auf dem Feld des Arbeitsmarkts. Da die Palästinenser*innen zur Sicherung ihres Lebensunterhalts auf ihre Bewegungsfreiheit angewiesen waren, wurde das Passierschein-Regime zu einer mächtigen ökonomischen Waffe gegen palästinensischen Widerstand. Die rassistische Trennung zwischen palästinensischen und anderen Arbeiter*innen fügte sich in die starre Hierarchie des israelischen Arbeitsmarkts, der ohnehin bereits von ethnischer Stigmatisierung und Stratifizierung geprägt war: An der Spitze der Arbeitsmarktpyramide standen jüdische Arbeiter*innen europäischer Herkunft, gefolgt von jüdischen Arbeiter*innen asiatischer oder nordafrikanischer Herkunft (Mizrachim), palästinensischen Staatsbürger*innen Israels, migrantischen Arbeiter*innen und schließlich ganz unten palästinensischen Arbeiter*innen aus den besetzten Gebieten.

Die Oslo-Verträge sprachen eine Sprache, die den ungehinderten Zufluss von Arbeiter*innen und Gütern aus den besetzten Gebieten nach Israel anregen sollte, doch infolge der Abschottung sank die Zahl der in Israel beschäftigten palästinensischen Arbeiter*innen im Jahr 1995 um 50 Prozent. Die Kluft zwischen dem politischen Diskurs über Freizügigkeit und freie Märkte und einer von Immobilität, Isolation und Armut gezeichneten Realität führte bei vielen Palästinenser*innen zu Angst und Zweifeln am Oslo-Prozess. Die 1994 und 1995 in israelischen Städten verübten Selbstmordanschläge lieferten weitere Rechtfertigung für die Abschottungspolitik und ihre nachdrückliche Umsetzung, etwa anhand von bewachten Checkpoints, Erdwällen, Grenzpolizei und Militärpatrouillen, aber auch durch erhöhte Anforderungen an Identifikationsdokumente.

Bürokratie als Waffe

Im Oktober 2000 entwickelten sich die Zusammenstöße zwischen palästinensischen und israelischen Streitkräften rasch dazu, was als Al-Aksa-Intifada bekannt wurde. Die erste Institution, die dabei gewaltsam zusammenbrach, war das System der Bezirkskoordinationsbüros (DCOs). In Extremfällen kam es in den gemeinsam genutzten Koordinationszentren zu Schussgefechten zwischen israelischen Soldaten und palästinensischen Sicherheitskräften. Die Zusammenarbeit der gemeinsamen Gremien wurde über Nacht aufgekündigt, und die israelische Zivilverwaltung geißelte die palästinensische Führung als «Architekten der Terrorangriffe». Infolge des Zusammenbruchs der Koordinationseinrichtung sah sich der israelische Teil der Besatzungsbürokratie dazu berechtigt, seine Befugnisse als administrative Waffe gegen die palästinensische Zivilbevölkerung einzusetzen. Palästinenser*innen galten nicht mehr nur als «feindselige Bevölkerung», sondern als «gefährliche Feindbevölkerung», die an einer direkten kriegerischen Auseinandersetzung beteiligt ist und diese vorantreibt.

Innerhalb der israelischen Besatzungsbürokratie führte diese Situation zu Unruhe und Verwirrung und gab Anlass dazu, neue Kriterien für die Unterscheidung zwischen Freund und Feind zu ermitteln. Die einzige Gewissheit bestand darin, dass sämtliche Bewohner*innen des Westjordanlands eine potenzielle Sicherheitsgefahr darstellen. So entwickelte sich der Aspekt der Klassifizierung und Identifizierung von Sicherheitsrisiken zum Dreh- und Angelpunkt des administrativen Apparats.

Binnen kürzester Zeit wurden die Identifikation und Abwehr von Sicherheitsrisiken allen anderen Zielen der Besatzungsbürokratie vorangestellt. Der israelische Inlandsgeheimdienst Schin Bet legte dabei die Kriterien fest, um Palästinenser*innen in Risikokategorien einzuteilen. Nur wenige Tage nach Ausbruch der Intifada wurde der Schin Bet zugleich zur Informationsquelle und Schaltstelle für die Entscheidungsprozesse im Rahmen der Bevölkerungsverwaltung in den besetzten Gebieten.

Mit dem Zusammenbruch des dualen Bürokratieapparats kam es in der Zivilverwaltung auch zu schwerwiegenden administrativen Problemen infolge von Personal- und Budgetengpässen. Die institutionellen Auswirkungen waren verheerend. Wenn sich Palästinenser*innen für einen Passierschein an die Büros der Palästinensischen Autonomiebehörden wandten, wurde ihnen gesagt, dass die Kommunikation mit Israel gestoppt sei, sodass sie die Bezirkskoordinationsbüros direkt aufsuchten, um die erforderlichen Dokumente zu erlangen. Als die Angestellten in der Zivilverwaltung personelle Unterstützung forderten, um die täglichen Anfragen Tausender Palästinenser*innen bewältigen zu können, reagierten Verteidigungs- und Finanzministerium auf ihre Proteste und wiederholten Streiks mit einer kategorischen Absage.

Da die Bezirkskoordinationsbüros die einzige institutionelle Einrichtung waren, die die erforderlichen Dokumente ausstellen konnten, wurden sie von Tag zu Tag von immer mehr Palästinenser*innen aufgesucht. Dieser Ansturm verstärkte sich noch durch die wachsende Zahl von Palästinenser*innen, die als Sicherheitsgefahr eingestuft wurden und denen die Einreise nach Israel grundsätzlich verwehrt blieb. Von Oktober 2000 bis 2005 klassifizierte der Schin Bet über 200.000 Palästinenser*innen als Sicherheitsgefahr, während die Polizei weitere 60.000 als kriminelle Gefahr einstufte – was damals insgesamt rund einem Viertel der erwachsenen männlichen palästinensischen Bevölkerung entsprach. Tausende von denen, den man die Einreise verweigerte, bemühten sich darum, dass ihr Einreiseverbot aufgehoben wird und dass sie eine der vielbegehrten Magnetkarten und Passierscheine erhalten.

Ab Oktober 2000 weitete der Schin Bet seinen Einfluss auf das Passierschein-Regime enorm aus und wandelte sich von einer Behörde von Agenten und Sicherheitsfachleuten zu einer Organisation, die die Politik und Praxis des Verwaltungssystems diktiert. Die Kompetenz, darüber zu entscheiden, ob Palästinenser*innen als Freund oder Feind gelten, entwickelte sich damit zu einer unanfechtbaren Form von Macht. Der Begriff des «Sicherheitsrisikos» selbst wurde auf eine immer größere Zahl von Einwohner*innen angewandt und beschrieb somit nicht länger eine feste Kategorie, sondern ein veränderliches Profilraster, das sich auf Kategorien wie Alter, Geschlecht, Region, Familienstatus, politische Zugehörigkeiten, Religiosität oder auf sonstige Geheimdienstinformationen beziehen kann. Als die geheime Liste länger und länger wurde, kamen auch immer mehr Indizes und Kenngrößen zu den Sicherheitsrisikoprofilen hinzu, die weiterhin als Verschlusssache gelten. Das Raster von Kategorien des Sicherheitsrisikos bleibt ein administratives Geheimnis, das mit der Art und Dauer der erbetenen Fortbewegung zusammenhängt und damit, in welcher Beziehung die betreffende Person zu Israel steht.

Die Organisationsprinzipien des Passierschein-Regimes

Das Passierschein-Regime ist ein eigentümliches Gebilde von Institutionen und Technologien, wenn es im Rahmen herkömmlicher Prinzipien rationaler Bürokratie und Verwaltung betrachtet wird. Die moderne Bürokratie rühmt Verwaltungsangestellte für ihre vermeintliche Effizienz, vor allem hinsichtlich ihrer Fähigkeit, die zur Erreichung bestimmter Ziele erforderlichen Mittel anzupassen und damit Zeit und Ressourcen einzusparen. Die israelische Besatzungsbürokratie hingegen zeichnet sich dadurch aus, was als «effektive Ineffizienz» beschrieben werden kann – das Ergebnis eines ambivalenten Verwaltungssystems, das sowohl zivilen als auch militärischen Charakter hat und von eklatantem Personalmangel geprägt ist.

Trotz seiner administrativen Ineffizienz ist dieses System der Bevölkerungsverwaltung derart beschaffen, dass es zwei wichtige Ergebnisse in Hinblick auf die Verwaltung des Westjordanlands sicherstellt: Durch die Ausweitung von Überwachung und Kontrolle sorgt es dafür, dass die Palästinenser*innen von diesem System abhängig sind, und durch Behinderung der Mobilität erzeugt es Ungewissheit, Desorientierung und Argwohn innerhalb der palästinensischen Gesellschaft.

Darüber hinaus hat dieses Mobilitätsregime zusammen mit einem gewaltigen Überwachungsapparat in den letzten beiden Jahrzehnten der schleichenden Annexion von Gebieten Vorschub geleistet. Die Beschränkung von Mobilität hat auch die Ausweitung von Siedlungen und die Aneignung umliegender Territorien ermöglicht.

Aus rechtlicher Perspektive begründet das Passierschein-Regime keine statutarische Ordnung, die auf einem formalen Regelwerk basiert. Dennoch ist es kein gesetzloses System und steht auch nicht außerhalb der Rechtsordnung. Das Bündel administrativer Erlasse, interner Richtlinien und Ad-hoc-Entscheidungen, aus denen sich das Passierschein-Regime entwickelt hat, ist ein äußerst wirksames rechtliches System, das den Zweck hat, mittels Verwaltungsinstrumenten eine persönliche Abhängigkeit zu schaffen.

Die organisatorischen Grundpfeiler des Passierschein-Regimes lauten also Raum, Rassifizierung und Dokumentation. Das erste Prinzip besteht in räumlicher Abschottung – die rechtliche und räumliche Kontrolle und Einhegung der Bevölkerung innerhalb des Territoriums; das zweite bedeutet den Ausschluss von der Staatsbürgerschaft; und das dritte umfasst die Verwaltungspraktiken, die eine rassistische Hierarchie errichten, indem für verschiedene Bevölkerungen im selben Territorium gesonderte Rechtssysteme greifen.

Das Fehlen eines formalen Regelwerks macht das Passierschein-Regime nicht zu einem extralegalen oder rechtsfreien räumlichen Gebilde. Im Gegenteil wurde mit dem Passierschein-Regime ein separater Rechtsraum geschaffen, in dem palästinensische Arbeit per Militärerlass regularisiert wird, der gleichzeitig aber auch dazu dient, den Palästinenser*innen die im israelischen Arbeitsrecht verbürgten Rechte vorzuenthalten.

Die Einführung von Beschränkungen der Bewegungsfreiheit und die physische Kontrolle des Raums machten die Passierscheine zu äußerst wertvollen Dokumenten. Mit der Aufgabe der Ausstellung von Passierscheinen entwickelte sich die Abteilung Arbeit in der Zivilverwaltung von einer staubigen, vernachlässigten Verwaltungsabteilung, die vor Beginn des Oslo-Prozesses weniger als die Hälfte der Arbeiter*innen registrierte, zu einem mächtigen Entscheidungsapparat mit Einfluss auf sämtliche Bereiche des palästinensischen Gesellschaftslebens.

Die Abschottung führte zu einer Privatisierung und Individualisierung der Beziehung zwischen palästinensischem Rechtssubjekt und dem tatsächlichen Souverän, dem israelischen Militär. Als die duale Bürokratie im Zuge der zweiten Intifada zusammenbrach, endete auch die zuvor von den gemeinsamen Institutionen oder der Palästinensischen Autonomiebehörde geleistete Verwaltung der Palästinenser*innen als Gemeinschaft. Ihre Mobilität gestaltete sich fortan im Rahmen einer direkten Beziehung zwischen palästinensischem Individuum und dem israelischem Staat, der auf dieses Machtverhältnis noch weiteren Einfluss nahm, indem zahlreiche Informant*innen angeworben wurden, denen man im Gegenzug für unwesentliche Informationen ein gewisses Maß an Bewegungsfreiheit einräumte.

Es liegt nahe, sich Abschottung in Bezug auf ein Territorium vorzustellen, doch hier geht es um die Abschottung einer Bevölkerung. Das heißt in der Praxis, dass die Mobilität aller Palästinenser*innen aufgrund ihrer Identität eingeschränkt wird – egal, ob es darum geht, nach Israel einreisen, sich innerhalb des besetzten Westjordanlands oder zwischen Westjordanland und Gaza fortzubewegen Die Mobilität jüdischer Siedler*innen in denselben Gebieten in den militärisch gesicherten Zonen blieb davon unbenommen, sodass sich mit der Zeit ein umfassendes, auf rassistischen Kriterien basierendes Verwaltungssystem herauskristallisierte, das mittels Identifikationsdokumenten sowie Technologien und Infrastrukturen der Segregation durchgesetzt wird.

Die Doktrin vom Prinzip der Bewegungsfreiheit

Der israelische Staat betrachtet das Passierschein-System als ein Privilegienregime, das in rechtlicher Hinsicht an eine Zentralgewalt geknüpft ist, die dazu autorisiert ist, Dekrete zu erlassen. Anders als im Falle eines Rechtsregimes, das den Staat dazu verpflichtet, die Verletzung persönlicher Rechte zu vermeiden, erlaubt es ein Privilegienregime dem Souverän, bestimmten Bevölkerungsgruppen Freiheiten zu gewähren (oder zu entziehen), und zwar im Rahmen einer unmittelbaren Verwaltungsentscheidung, sodass das Rechtsubjekt auf Gunst und Gnade des Herrschenden angewiesen ist.

Der politische Status der Palästinenser*innen gründet auf einer rassistischen Unterscheidung. Obwohl in den besetzten Gebieten das humanitäre Völkerrecht gilt, fallen Palästinenser*innen in eine rechtliche Grauzone: Sie befinden sich physisch auf einem von Israel kontrollierten Territorium, doch sind aus der politischen Gemeinschaft ausgeschlossen; ihnen bleiben sowohl Bürgerrechte verwehrt als auch die zeitlich begrenzten Rechte, die Tourist*innen gewährt werden, sowie die Rechte von Arbeitsmigrant*innen, deren Status im israelischen Zivilrecht geregelt ist. Diese administrative Hierarchie, die anhand der Identität zwischen einer herrschenden und einer beherrschten Bevölkerung unterscheidet, war im Großteil aller Kolonien eines der bürokratischen Organisationsprinzipien: Innerhalb ein und desselben physischen Raums galten dort unterschiedliche Rechtsordnungen für verschiedene Bevölkerungen.

Das gesamte Passierschein-Regime wird damit begründet, die Überwachung von Bewegungsströmen sei unabdingbar, um Terrorangriffe in Israel zu verhindern. Im Fokus des umfassenden Profiling-Systems stehen mehr als 200.000 Bewohner*innen des Westjordanlands, die in der Bevölkerungsdatenbank als Sicherheitsgefahr eingestuft sind. Diese Personen, denen die «Einreise aus Sicherheitsgründen verweigert» wird, haben keinen Zugang zu Identifikationskarten, zudem ist es ihnen untersagt, geschäftliche, familiäre und kulturelle Verbindungen nach Israel zu unterhalten. Alle im Westjordanland lebenden Palästinenser*innen sind durch das Passierschein-Regime von ständiger Sorge und Ungewissheit geplagt, denn die ihnen ausgestellten Dokumente sind letztlich unbeständig und unsicher.

Im Zuge des Oslo-Prozesses, als sich das israelische Militär aus den palästinensischen Städten zurückzog, setzte der Schin Bet weniger auf unmittelbare Spionage, da es relativ kompliziert war, ein Agentennetz in einem Gebiet zu betreiben, das nicht mehr vollständig unter Israels Kontrolle steht. Die Alternative dazu war, dass man sich Informationen beschaffte, indem zahlreiche Informant*innen angeworben wurden, was israelische Agenten auch weniger direkter Gefahr aussetzte.

Nach 2002, seit das Passierschein-Regime durch die israelische Bürokratie allein am Laufen gehalten wird, wurden weniger Passierscheine ausgestellt und es wurde genauer geprüft, sodass günstige Bedingungen für den Schin Bet geschaffen wurden, um über das Passierschein-Regime Tausende von Informant*innen anzuwerben. Im Endeffekt bedeutete das, dass Israel seitdem über mehr Informationen und Kontrolle über das palästinensische Gesellschaftsleben verfügt als noch vor Beginn des Oslo-Prozesses.

Die bizarre Geheimliste

Eine Person als Sicherheitsgefahr zu klassifizieren, ist ein kurzer, unsichtbarer Verwaltungsakt, dessen Auswirkungen auf das Alltagsleben der betroffenen Menschen allerdings verheerend sind. Die Geheimliste ist ein zentrales Instrument, um Menschen hinsichtlich ihres Mobilitätsstatus zu verunsichern und damit auch ihren persönlichen und wirtschaftlichen Horizont zu destabilisieren. Ihre Allgegenwärtigkeit führt daher aus gutem Grund auch zu einer von Verdacht und Misstrauen geprägt Atmosphäre innerhalb der palästinensischen Gesellschaft. Sehr häufig landen Palästinenser*innen deshalb auf der Liste, weil sie von Informant*innen des Schin Bet als Sicherheitsgefahr gemeldet wurden.

Durch Standardisierungsverfahren hat der Schin Bet auch einen Schlüssel bzw. Index von Tendenzen ermittelt, der sich auf Kenngrößen wie Alter, geografisches Gebiet, familiäre Bindungen und Teilhabe an gesellschaftlichen, kulturellen oder politischen Angelegenheiten bezieht. Dieser Index dient auch dazu, ein Raster der Sicherheitsrisikofaktoren zu erstellen, das sich zwar ständig verändert, zugleich aber auch insofern eine Homogenisierung bewirkt, als es eine Art kollektives Profil erzeugt, allerdings unter Ausklammerung der kollektiven politischen Zugehörigkeit: Obwohl das Klassifizierungssystem auf Hunderttausende von Palästinenser*innen angewandt wird, muss jeder von ihnen die Einstufung als Sicherheitsgefahr individuell bewältigen und anfechten.

Die (un)heiligen Orte der Sicherheit

Administrative Flexibilität, geheime Anweisungen und Operationen, die Anonymität der Schin-Bet-Agenten und die Bestandskraft der Entscheidungen des Schin Bet bündeln sich zu einer Form von Geheimdienstpraxis, die die Klassifizierungen des Schin Bet als rechtliche Tatsachen erscheinen lässt. Ausgehend von der Annahme, dass Palästinenser*innen eine grundsätzlich gefährliche Bevölkerung darstellen und dass in sämtlichen palästinensischen Zivilist*innen auch potenzielle Terrorist*innen schlummern, schafft das administrative Erpressungssystem des Schin Bet eine nahezu absolute Befugnis, darüber zu entscheiden, ob eine Person als Freund oder Feind gilt. Was die zur Profilerstellung vorgenommenen Klassifizierungen angeht, verfügen die Angestellten des Schin Bet über einen uneingeschränkten Ermessensspielraum und tragen dazu bei, ihr Bild als allmächtige Agenten zu verstärken, das bei so vielen Palästinenser*innen vorherrscht.

Auch die Erfahrungsberichte von Palästinenser*innen, die vom Schin Bet verhört wurden, zeichnen ein ähnliches Bild und unterscheiden sich von Fall zu Fall nur wenig. Sie zeugen von einer sehr gut eingespielten Methode, bei der die administrativen Rahmenbedingungen des Passierschein-Regimes dazu ausgenutzt werden, Informant*innen aus der Bevölkerung des Westjordanlands anzuwerben und dadurch die Kontrolle über das Privatleben der palästinensischen Einwohner*innen auszuweiten.

Das endlose Warten darauf, den Grund für die Sicherheitsrestriktionen zu erfahren; die mit dem Warten einhergehende Ungewissheit; die unablässigen Zweifel an der Begründung für die Restriktionen; und die damit verbundenen Selbstvorwürfe – all das macht die in den Bezirkskoordinationsbehörden untergebrachten Büros des Schin Bet zu Orten, die von Anspannung und Furcht, von Hoffnung und Verzweiflung geprägt sind, zu ehrfurchtgebietenden Stätten, wo ein Mensch der souveränen Macht direkt gegenübersteht.

Die Menschen, die dort warten müssen, beten und hoffen, dass ihnen keine Zusammenarbeit angeboten wird, die sie in eine unmögliche Situation bringen würde: Die Kollaboration zu akzeptieren, bedeutet, seine Community und sein Land zu verraten sowie sich selbst und die eigene Familie einer Gefahr auszusetzen; doch das Angebot auszuschlagen, kann zum Verlust jeglicher Erwerbsmöglichkeit führen und damit auch aller Hoffnung auf ein wirtschaftliches Überleben.

Wenn sie den Deal akzeptieren, stellen sich Palästinenser*innen abseits ihrer Gemeinschaft im Westjordanland, wo sie ansässig sind; und trotz ihrer Kollaboration mit dem Schin Bet, bleiben sie auch aus der israelischen Staatsgemeinschaft ausgeschlossen. Wenn sie den Deal ablehnen, entzieht man ihnen die Bewegungsfreiheit und auch in vieler Hinsicht die Möglichkeit, am gesellschaftlichen und wirtschaftlichen Leben teilzunehmen.

Mit jedem*r durch Verwaltungsinstrumente angeworbenen Kollaborateur*in wächst die Macht des Schin Bet. Alle anderen am Passierschein-Regime beteiligten Instanzen wie die Zivilverwaltung, das Ministerium für Wirtschaft und Industrie und sogar die Menschenrechtsgruppen spielen eine wichtige Rolle dabei, dass der Schin Bet bisweilen auch Ausnahmefälle konstruiert, um diese dann in neue Richtlinien überführen zu können, von denen anschließend erneut Ausnahmen gemacht werden können – ein ad infinitum wiederholbarer Vorgang.

Das Überwachungsgesetz

Das Passierschein-Regime regte israelische Organisationen dazu an, biometrische und andere Daten über bestimmte Populationen zu sammeln, und erweiterte die Möglichkeiten der Überwachung und Anwerbung von Informant*innen. Neben traditionellen Instrumenten kolonialer Überwachung wie etwa Registraturen, Geheimdiensten, Kontrollpunkten und lokalen Informant*innen setzt Israel mittlerweile auch auf eine Fülle neuer Technologien wie Überwachung und Verwanzung von Telefon und Internet, Videoüberwachung, biometrische Datenanalyse, Gesichtserkennung und die Überwachung der Nutzung sozialer Medien.

Die zentrale Rolle, die das Profiling im System der Bevölkerungsverwaltung spielt, kennzeichnet aber nicht nur für das Passierschein-Regime in den besetzten Gebieten. In seiner Beschaffenheit ähnelt dieses Regime stark dem britisch-kolonialen Überwachungssystem, das zunächst zwischen den beiden Weltkriegen in Indien eingesetzt wurde und später ebenso in anderen Teilen des britischen Empires Verbreitung fand, darunter auch im britischen Mandatsgebiet Palästina. Das Arsenal bürokratischer Instrumente, das Israel heutzutage in einem bestimmten Gebiet auf Millionen von Menschen anwendet, ist in seiner Komplexität historisch allerdings beispiellos.

Es war schon immer Wunschdenken, dass dieses Arsenal auf das Westjordanland beschränkt bleiben würde. Tatsächlich wurden die zugrundeliegenden Überwachungsmechanismen teilweise bereits wiederholt gegen palästinensischen Bürger*innen Israels eingesetzt. Im Kampf gegen die Ausbreitung des neuartigen Corona-Virus hat Israels Premierminister unter Berufung auf die Notstandsgesetze den Geheimdienst dazu befugt, seine umfassenden Überwachungstechnologien zur Beobachtung israelischer Staatsbürger*innen zu nutzen – ein beispielloser Vorstoß, das für die Kontrolle, Beobachtung und Intervention in das palästinensische Alltagsleben entwickelte Überwachungsnetz auch auf israelische Bürger*innen anzuwenden. Die von Privatunternehmen entwickelten Technologien, die dabei zum Einsatz kommen, werden anschließend an Regierungen auf der ganzen Welt vermarktet.

Ein möglicher Ausweg

Menschenrechtsorganisationen und Auslandsvertretungen haben sich bereits darum bemüht, das Passierschein-Regimes im Wege gerichtlicher Verhandlungen, Petitionen und anderer Hilfsmittel zu reformieren. In meiner Tätigkeit als Anwältin, die Palästinenser*innen bei ihren Klagen gerichtlich vertreten hat, habe ich mich selbst an diesem Kampf beteiligt. Nach Jahren gerichtlicher Auseinandersetzungen, Petitionen und Korrespondenzen mit der Zivilverwaltung bin ich zu dem Schluss gekommen, dass jeder juristische Kampf gegen das Passierschein-Regime aussichtslos ist. Denn selbst die seltenen erfolgreichen Fälle bedeuteten eine Niederlage: Mit jedem Fall wurden mehr Richtlinien geschaffen, die Zivilverwaltung wurde immer ausgefeilter in ihrer Argumentation und der Geheimdienst auf rechtliche Grauzonen und Schlupflöcher hingewiesen. Es mit einem beliebigen Teil des Passierschein-Regimes aufzunehmen und eine Petition dagegen einzureichen, bedeutete, Ad-Hoc-Maßnahmen zum Status einer legitimen Rechtsinstitution zu verhelfen und eine einschlägige Jurisprudenz zu erschaffen; es bedeutete, dass die unmöglichsten, absurdesten und inakzeptabelsten Situationen zur Normalität wurden und dass sie ins Repertoire der sicherheitspolitischen Begründungen mitaufgenommen wurden, die zur Ausweitung des Passierschein-Regimes führten.

Der permanente Ausnahmezustand des Passierschein-Regimes, der die Grundlage von Israels kolonialer Bürokratie in den besetzten Gebieten bildet, führte zu einer Reihe bestimmter Organisationspraktiken, die von rassistischer Hierarchie gekennzeichnet waren und als solche auch die bürokratischen Praktiken und Routinen prägten. Dies schuf eine weitere Rechtfertigung für Rassismus, was wiederum den Einsatz ebenjener Bürokratie als zentraler Waffe der Bevölkerungskontrolle legitimierte. Die einzig wirksame Strategie, um daran etwas zu ändern, ist nicht die Reform des Passierschein-Regimes, sondern seine Abschaffung; es reicht nicht, sich der einen oder anderen politischen Maßnahme zu widersetzen, sondern es gilt, das Passierschein-Regime gänzlich zurückzuweisen. Ebenso wurde mir klar, dass es unmöglich ist, diesen Kampf im Rahmen der Militärgerichte auszutragen, und dass der Kampf nur dann Sinn hat, wenn das Ziel auch darin besteht, das Militärgerichtssystem zu überwinden.

Während ich Menschen half, ihre Einstufung als Sicherheitsgefahr anzufechten, verstand ich, dass das System, dem ich als Anwältin auch angehörte, die Sicherheitsgefahr selbst erschafft: nämlich durch die anhaltende prozedurale Gewalt, die Millionen von Zivilist*innen angetan wird. Dabei begegnete ich aber auch Menschen, die mir Hoffnung gaben, dass wir als Gleichberechtigte zusammenleben können. Gesetze haben ihre Bedeutung, ebenso wie Rechte, doch ich verstand auch, dass der Weg zu einem Wandel nicht darin besteht, ein System herauszufordern, das durch Kritik nur stärker wird und das Dinge voneinander trennt und unterteilt, die untrennbar sind. Die Begegnung mit Menschen, die dagegen ankämpfen, als Sicherheitsgefahr klassifiziert zu werden, zerrüttete zwar meinen Glauben an das israelische Rechtssystem, nicht aber daran, dass es möglich ist, Israels politisches Regime zu ändern sowie Staatsbürgerstatus und Gleichberechtigung für alle Einwohner*innen zwischen dem Jordan und der Mittelmeerostküste zu fordern. Es gibt mögliche Wege zur Verwirklichung von Frieden, Gleichberechtigung und Demokratie in Israel/Palästina. Einer davon ist die Initiative A Land for All (Eretz Lekulam – Balad Liljamia), die ich persönlich unterstütze. Zu diesem Zeitpunkt – wo die israelische Regierung erklärt hat, dass sie versuchen wird, die «schleichenden De-facto-Annexion» in eine De-jure-Annexion zu überführen – ist es äußerst wichtig zu begreifen, welche Rolle bürokratische Kriegswaffen dabei spielen, einen palästinensischen Staat und eine friedliche Lösung des Nahostkonflikts zu verhindern, indem sie die Mobilität der Palästinenser*innen und ihren Zugang zum Land beschränken.

Yael Berda arbeitet im Fachbereich Soziologie und Anthropologie an der Hebräischen Universität Jerusalem und ist von 2019 bis 2021 Gastdozentin im Fachbereich Soziologie an der Harvard University. Vor ihrer akademischen Laufbahn war sie als Menschenrechtsanwältin tätig und hat Mandant*innen in Verfahren vor Militär-, Verwaltungs- und Obergerichten vertreten. Berdas jüngstes Buch Living Emergency erschien 2017 bei Stanford University Press. Ihre Aufsätze sind in Büchern und Zeitschriften zur thematischen Schnittstelle von Recht, Rassismus, Sicherheit und Bürokratie erschienen, zuletzt der Artikel «Managing Dangerous Populations» in der Zeitschrift Security Dialogue. Berda ist in Gilo in Jerusalem aufgewachsen, hat sich im Bereich sozialer Gerechtigkeit in Israel und Palästina engagiert und sich dabei mit Themen wie Wohnungsbau, Bildung, Arbeit, Vereinigungsfreiheit und Bewegungsfreiheit auseinandergesetzt. Aktuell beschäftigt sie sich vor allem mit dem Themenfeld Rechtsgleichheit und politischer Status und engagiert sich dazu im Rahmen der Initiative A Land for All.

Übersetzung von Utku Mogultay und Charlotte Thiessen für Gegensatz Translation Collective

Anmerkungen

[1] Tagebuch von Zvi Inbar aus dem Jahr 1963, zuerst veröffentlicht im Jahr 2001, siehe Living Emergency, S. 19.

Download PDF: