Sallah, hier ist Eretz Israel!

Die neue Doku-Serie «Sallah, hier ist Eretz Israel» über die Benachteiligung der Mizrachim in den Jahren der Staatsgründung entfacht eine hitzige Debatte, die davon zeugt, dass das Thema kaum an Brisanz verloren hat.

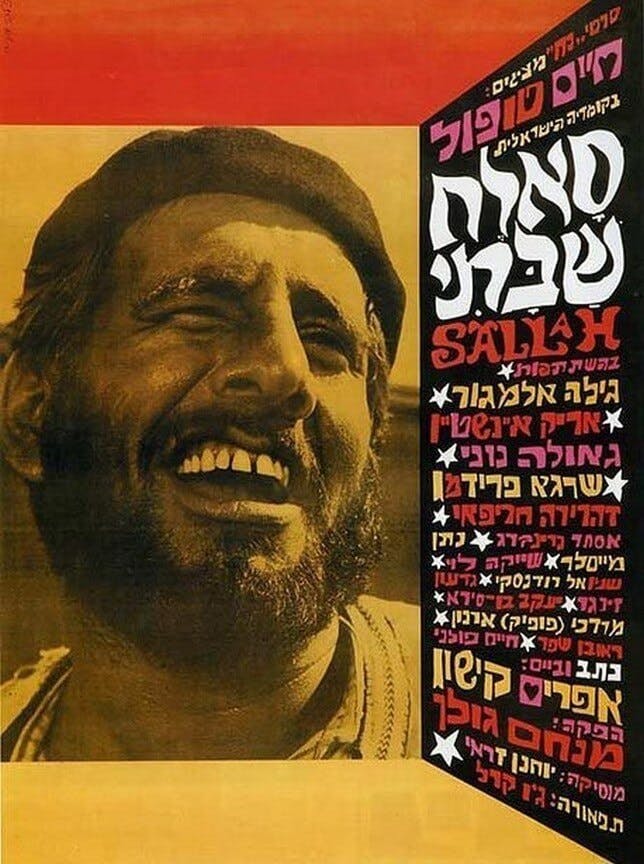

Eine der bekanntesten Filmfiguren Israels heißt Sallah Shabati. Er ist die Titelfigur in einer gesellschaftlichen Satire von 1964, die seine Geschichte und die Geschichte Israels in den 1950er Jahren erzählt. Im Film (Drehbuch und Regie: Ephraim Kishon, 1964) kämpft Sallah, ein Neueinwanderer aus einem nicht näher definierten «Orient», für bessere Verhältnisse im sich herausbildenden Staat der 1950er Jahre, der hauptsächlich von Aschkenasim, europäischen Jüdinnen und Juden, beherrscht wird.

Für lange Zeit stellte Sallah Shabati im israelischen kollektiven Bewusstsein den Mizrachi, den Orientalen per se, dar, obwohl oder vielleicht sogar weil der Hauptdarsteller, Regisseur und Produzent selbst osteuropäischer Abstammung waren und folglich zu den «Herren des Landes» gehörten. Denn schließlich ist alles eine Frage der Blickwinkels: Wurden osteuropäische Jüdinnen und Juden sogar von ihren Glaubensgenoss*innen in Berlin oder Wien als kulturlose «Ostjuden» herablassend behandelt, ja mitunter angefeindet, so konnten sie in der neuen Heimat, in Eretz Israel, den negativ geprägten Begriff Osten umdefinieren: Sie erklärten sich kurzerhand zu «echten» Europäer*innen und stempelten jene Jüdinnen und Juden aus muslimisch geprägten Ländern als die neuen «Ostjuden» ab. Der abwertende Begriff «Ostler» wurde also im israelischen Diskurs umgedeutet. Mizrachim heißt zwar auf Hebräisch wörtlich «Ostler», galt und gilt aber nicht für alle, die aus dem Osten etwa Europas kommen, sondern ausschließlich für diejenigen, die aus dem «Orient» kommen. Das hatte handfeste kulturelle, aber auch sozioökonomische Folgen.

Der Film Sallah Shabati erzählt also die Geschichte dieses einen Mizrachi, der im sogenannten Ma´abara (Durchgangslager – die Bezeichnung der Lager, in denen Neueinwander*innen in den 1950er Jahren oft für lange Zeit untergebracht wurden) gezwungenermaßen und arbeitslos sein Dasein fristet und das Leben seiner Familie vergeblich zu verbessern versucht. Die Figur Sallah Shabati ist wahrscheinlich jedem Erwachsenen in Israel bekannt. Bis heute steht er als Chiffre für die gesellschaftlichen Verhältnisse in Israel zu einer Zeit, in der die Spaltung zwischen Jüdinnen/Juden aus Europa und Jüdinnen/Juden aus Nordafrika und dem Nahen Osten unüberbrückbar schien. Während der Film für einige aber als die erste öffentliche Kritik an der diskriminierenden Politik des Staates Israel gegenüber Jüdinnen und Juden aus muslimischen Ländern, sogenannten Mizrachim, gilt, ist die Darstellung des Protagonisten im Film für andere nichts weiter als eine Wiederholung, eine höhnische Verankerung der bestehenden Vorurteile gegenüber den Mizrachim. Nicht umsonst wird der altmodische, etwas lächerlich wirkende Sallah, der sich offenbar nicht in der neuen Realität einfinden kann und immer wieder gegen Wände läuft, was für viele humoristische Situationen sorgt, von den Herren des Landes, den Aschkenasim, ständig daran erinnert: «Sallah, hier ist Eretz Israel.»

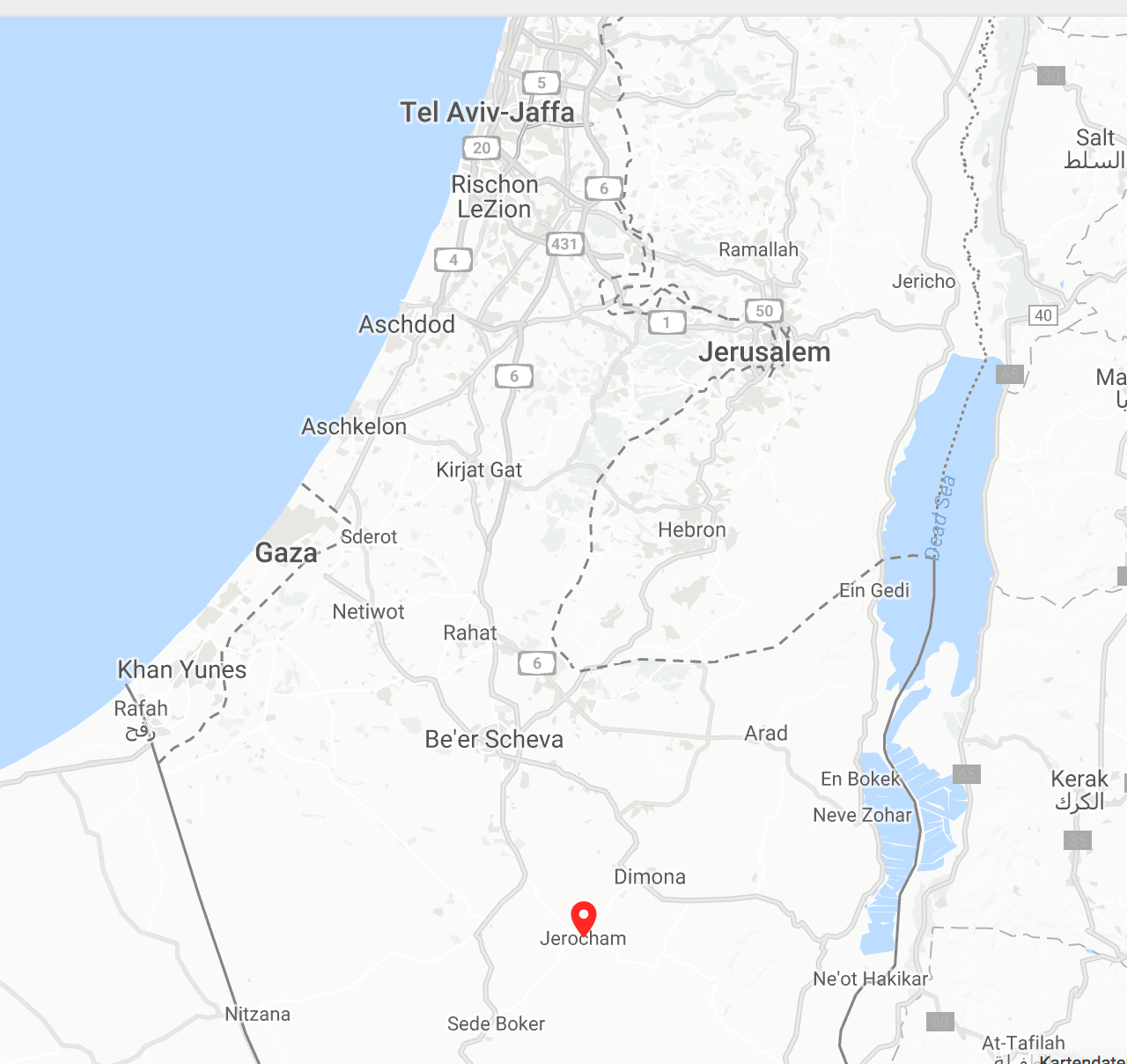

Der Name Sallah Shabati wurde so sehr zum Symbol, dass jetzt eine viel diskutierte Fernsehserie über die Mizrachim in Israel ausgestrahlt wurde, die die von Ephraim Kishon erfundene Figur im Titel führt. «Sallah, hier ist Eretz Israel» ist eine vierteilige Doku-Serie, die versucht, die Lage der Mizrachim in Israel seit der Staatsgründung bis heute kritisch nachzuvollziehen. Und es wird klar, dass das Thema nichts an Aktualität verloren hat. Dies zeigt sich am deutlichsten in der öffentlichen Debatte um die Serie, die seit ihrer Ausstrahlung im Februar 2018 in den israelischen Medien heftig diskutiert, analysiert, gelobt und kritisiert wird. Nur kommen diesmal echte Menschen zu Wort. Denn die Protagonist*innen der Serie sind Einwohner*innen der ehemaligen Ma´abara im Süden Israels Jerocham, das zu einer der strukturschwächsten und benachteiligsten Städte Israels geworden ist. Auch die Forscher*innen und Expert*innen in der Serie stammen meist von Mizrachim ab und der Schöpfer und Regisseur ist David Deri, der selbst in Jerocham aufgewachsen ist, wo seine aus Marokko immigrierten Eltern in den 1950er Jahren willkürlich angesiedelt worden waren.

Gewusstes, Bewusstes, Verdrängtes: Die Benachteiligung der Mizrachim

Man möchte meinen, dass wir uns nun im Jahr 2018 befinden: Die Kulturministerin ist eine stolze Mizrachi, dazu noch eine Frau; die seit Jahrzehnten ignorierte orientalische jüdische Kultur und Geschichte wird in systematischer Weise in das israelische Bildungssystem eingebunden; die sozioökonomischen Diskrepanzen werden kleiner; Künstler*innen und Intellektuelle beschäftigen sich mit den lang unterschätzten geistigen Leistungen und der Tradition der Mizrachim. Und doch: Das Thema will und will nicht verschwinden. Denn das, was in der Serie gezeigt wird, ist bekannt und unbekannt, bewusst und verdrängt, überraschend und schon längst bereut. Die Diskriminierung der Mizrachim in Israel ist also offensichtlich kein neues Thema – und trotzdem erregt es immer wieder Aufsehen. Man wusste ja – oder doch nicht ganz? –, dass diese Menschen bereits im Ausland von den israelischen Behörden belogen worden waren, damit sie nach Israel kommen, dass sie danach gegen ihren Willen in den unbesiedelten Gebieten im Süden Israels wohnen mussten. Man wusste ja, dass ihnen dort nur kümmerliche Behausungen, dürftige Schulen, keine Arbeitsperspektiven, keine Freizeitmöglichkeiten angeboten wurden. Man wusste, dass sie vom wohlhabenden Zentrum ferngehalten wurden, dass diejenigen, die aus dem Süden wegwollten, abgehalten, bedroht und schikaniert wurden. Während für Immigrant*innen aus Europa neue Wohngegenden im reichen Tel Aviv errichtet wurden, stempelte man die anderen Siedlungen, später Entwicklungsstädtchen genannt, als Slums ab. Die als «lernbehindert» etikettierten Kinder wurden fast schon automatisch in die Lehre geschickt, anstatt ihnen weitere Schulbildung zukommen zu lassen. Aber wusste man, dass diese Genese, die die «Entwicklungsstädtchen» zur berüchtigten «Peripherie» gemacht hat und die Mizrachim mit Armut, Rückständigkeit, Unbildung, später auch mit Gewalttätigkeit und Verbrechen in Verbindung brachte und sie damit stigmatisierte, dass diese Genese von einer offiziellen Politik herrührte?

Genau dies behauptet die Doku-Serie «Sallah, hier ist Eretz Israel» und weckt damit mit Absicht schlafende Hunde. Und zwar mit mannigfaltigen Mitteln: Nicht nur persönliche Geschichten kommen hier zur Sprache, sondern auch behördliche Protokolle, amtliche Zeugnisse und dienstliche Quellen werden angeführt, die keinen Zweifel an der Tatsache lassen, dass die Diskriminierung bewusst, systematisch und staatlich geplant war, dass die Mizrachim vom den zionistischen Staatsorganen in hohem Maße instrumentalisiert wurden. In einem Interview erzählt der Schöpfer der Serie, David Deri, von den vielen Zuschriften, die er von entsetzten und wütenden Mizrachi-Zuschauer*innen bekommt, deren Weltbild zerbrochen ist. «Die Leute erleben eine Art Schock», sagt er, «die Aufdeckung dieser Materialien hat in ihnen ein Gefühl verpasster Chancen hervorgerufen, einen Stich ins Herz gegeben. Das gilt besonders für die zweite Generation, zu der ich gehöre. Sie bedauern, dass sie ihr ganzes Leben lang ihren Eltern Vorwürfe gemacht und nicht auf die Geschichte gehört haben, die diese ihnen erzählen wollten. Denn die Protokolle beweisen schlicht und einfach, dass es einen Plan gab, dass die getroffenen Entscheidungen zur Bevölkerungsverteilung vielen Menschen damals bewusst waren. Das verändert die ganze Geschichte, mit und in der wir aufgewachsen sind, völlig. Wir müssen dafür kämpfen, dass die Darstellung in den Geschichtsbüchern geändert wird. Die wahren Geschichten Hunderttausender, die in den 1950er und 1960er Jahren nach Israel eingewandert sind, die sich der zionistischen Idee am hingebungsvollsten gewidmet und einen hohen Preis dafür bezahlt haben, wurden ausgelöscht.»

Für diese Entwicklung wird hauptsächlich der Arbeiterpartei Mapai die Schuld gegeben, die von 1948 bis 1977 regierte und hauptsächlich von Aschkenasim geführt wurde. Wie kam es dazu? Was war der Grund dieser Ungleichbehandlung? Hier kommt wieder die Ideologie ins Spiel. Denn 1948 wohnten 80 Prozent der jüdischen Bevölkerung des jungen Staates in den großen Städten des Landes, ein Drittel davon in Tel Aviv. Die Negev-Wüste, die 60 Prozent des Staatsgebiets ausmacht, war fast nur durch Beduinen bevölkert. «Wir müssen die Wüste begrünen», sagte der erste Premierminister David Ben Gurion und schickte die neuen Einwanderer*innen aus den muslimischen Ländern in die Wildnis. «Wir brauchen so viele Menschen wie möglich,» hieß es in einem in der Serie zitierten Sitzungsprotokoll der Regierung jener Zeit, «um das Land ganz zu füllen, nicht nur um Menschen aus der Diaspora zu retten, sondern vor allem auch um das Land selbst zu retten, damit es nicht leer bleibt.» Einer der Interviewpartner in der Serie, der ehemalige Leiter der israelischen Planungsabteilung, erklärt, dass in Israel nach der Shoah und dem Krieg von 1948 der nationale Kampf, das kollektive Bestreben um die Erschaffung einer Nation, viel wichtiger war als alles andere und ganz sicher mehr wog als das individuelle Leben von Einwanderer*innen, die laut einem weiteren staatlichen Protokoll «von niedrigerem moralischen Gewicht, niedrigerem sozialen Niveau und niedrigerem ideologischen Rang [sind], die das Land in die Tiefen einer levantinischen Gesellschaft auf einem Niveau stürzen könnten, welches mit dem der Völker der Region vergleichbar ist». In den 1950er Jahren war politische Korrektheit ja noch nicht in Mode.

Ein Zuhause per Zwangsansiedlung für Mizrachim – auf Kosten der Beduinen

Die «leeren» Gebiete mussten nämlich unbedingt besiedelt werden, um sie vor einem eventuellen Einmarsch der arabischen Mächte zu verteidigen. Es ist also kein Zufall, dass die Ma´abarot an militärstrategisch bedeutenden Stellen aufgebaut wurden, worauf einer der von Deri befragten Forscher hinweist. Was aber in der Serie nicht erwähnt wird, ist, dass diese leeren Gebiete gar nicht so leer waren. Denn vor dem Krieg von 1948 lebten im Negev etwa 90.000 Beduinen, die dort als Halbnomaden ihre Schafe hüteten und ihr Land bearbeiteten. Während des Krieges sind die meisten von ihnen geflohen oder wurden vertrieben, manche aber kehrten nach dem Krieg zurück zu ihrem Ackerland und ihren Weidegründen, sodass es im Jahr 1951 etwa 12.000 Beduinen im Negev gab. Diese Beduinen wurden aber «aus Sicherheitsgründen» gezwungen, sich in einem bestimmten Bereich im nördlichen Negev zu konzentrieren, dessen südliche Grenze die kurz davor von der israelischen Armee besetzte Stadt Beerscheba war. Da der Teilungsplan der Vereinten Nationen von 1947 den nördlichen Negev ursprünglich dem künftigen arabischen und nicht dem jüdischen Staat zugedacht hatte, war es nun besonders wichtig für Israel, dieses Gebiet mit Jüdinnen/Juden zu besiedeln. Im Jahr 1953 wurde dementsprechend ein Gesetz verabschiedet, das die Enteignung von Landgebieten der Beduinen gegen Entschädigung ermöglichte, deren Eigentümer 1948 aus diesen Gebieten geflohen waren. Auf diesen Gebieten wurden dann jüdische Dörfer und Kleinstädte aufgebaut sowie Naturreservate und Militärbasen errichtet. Auf einem solchen konfiszierten Gebiet wurde auch die Ma´abara Jerocham gegründet.

Im Namen des Staates haben also einige ihr Zuhause verloren und andere ein unerwünschtes bekommen, aber doch ein Zuhause, sagen diejenigen, die die Empörung der Mizrachim angesichts dieser Geschehnisse kritisieren. Die Argumente sind meistens in der Sprache des Staats formuliert: dass es keine Alternative gab, dass das junge Land eine Flut von Menschen aufnehmen musste, dass Israel heute unter anderem wegen dieser Siedlungen stark und geschützt sei und Jüdinnen/Juden endlich ein Zuhause haben. In einer Selbstreflexion am Ende der Serie, nachdem sich alle Teilnehmer*innen das verfilmte Resultat zusammen angesehen haben, wird aber noch etwas klar: dass diese Debatte nicht nur zwischen Mizrachim und Aschkenasim geführt wird, sondern auch innerhalb der Mizrachim selbst. So etwa steht eine ältere Frau aus Jerocham nach der Vorführung auf und will gehen. Spürbar verärgert sagt sie, und zwar ironischerweise in marokkanischem Arabisch, dass sie seit 1955 in Israel lebe, dass Eretz Israel das Beste sei, man nichts gegen den Staat sagen dürfe. «Wir haben alles gehabt, alles war gut.» Eine andere versteht nicht, warum man jetzt gegen den Staat protestieren solle – «Hauptsache, wir haben ja jetzt ein Zuhause, wir leben.» Andere werfen diesen Frauen ihre Gleichgültigkeit vor, empören sich erneut über die Ungerechtigkeiten, die ihnen gerade gezeigt wurden. Eine etwa 20-jährige Frau sagt, sie habe jetzt das Gefühl, diese Erfahrungen selbst gemacht zu haben, dass diese Diskriminierung noch nicht zu Ende sei, dass ihre Identität sich nun neu bilden muss. Unter diesen Zuschauer*innen wird eine innere Spannung erkennbar – während einige der Menschen, die die ganze Geschichte erlebt haben, sich nachsichtig und eher versöhnlich zeigen, gehen hauptsächlich die zweite und dritte Generation auf die Barrikaden.

In dieser Auseinandersetzung kündigt sich schon die öffentliche Debatte an, die nach der Ausstrahlung der Serie ausgebrochen ist. Neben der Empörung von Mizrachim und Aschkenasim über die gezogenen Schlüsse und getroffenen Diagnosen beschuldigten manche Kritiker*innen den Regisseur David Deri der Manipulation und Fälschung. Er habe Dinge aus ihrem Kontext gerissen und sie in einer populistischen und einseitigen Weise gezeigt. Zudem warfen sie ihm vor, er hetze die Mizrachim faktisch gegen die Aschkenasim auf – obwohl auch diese Kritiker*innen zugeben mussten, dass die beschriebene Diskriminierung nicht zu leugnen ist. Warum sich jetzt empören, sagen sie, wenn das Unrecht doch wiedergutgemacht wird? Ja, warum denn? Darauf gibt es immer noch viele verschiedene Antworten. Eine davon ist vielleicht die Aussage eines der Befragten, die, wenn sie die Mizrachim heute vielleicht auch nicht mehr betrifft, immer noch aktuell ist: Weil manche Menschen das Recht haben, ihr Schicksal zu wählen, andere aber eben nicht.

Tali Konas ist Projekt-Managerin im Israel-Büro der Rosa-Luxemburg-Stiftung in Tel Aviv.

Trailer der Serie "Sallah, hier ist Eretz Israel!"

Hier finden Sie externe Inhalte von YouTube.

Mit dem Anklicken des Videos erklären Sie sich mit den Nutzungsbedingungen von YouTube einverstanden.

Weiterführende Links:

Zvi Ben-Dor - Zwischen Ost und West – Die Mizrachim

Interview mit Tigist Mahari- „Jeder Polizist weiß, dass er mit uns alles machen kann“

Interview mit Shula Keshet - „Das Streben nach Gleichberechtigung verbindet uns jenseits der partikulären Identität miteinander“

Ella Shohat - Mizrachim in Israel: Zionismus aus der Sicht seiner jüdischen Opfer

Efrat Yerday - Weiße und "andere" jüdische Menschen

Naama Katiee - Der Skandal um die verschwundenen Kinder

Assia Istoshina - Die mysteriöse russische Seele

Download PDF

Autor:in

Tali Konas ist Content Editorin für die RLS-Website.