Tel Aviv – Berlin, ein Kampf in Bildern

Eine Fotoreportage von Oren Ziv über israelische Aktivist*innen, die ihr Land verlassen haben und nun überwiegend in Berlin ihr Glück suchen.

Seit dem Jahr 2003 dokumentiere ich israelische linke Aktivist*innen, die gemeinsam mit Palästinenser*innen gegen die Besatzung und den Bau der Sperranlage kämpfen, an Demonstrationen gegen Sexismus oder für die Rechte von Tieren teilnehmen und für soziale Gerechtigkeit eintreten. Neben den Wolken von Tränengas in den besetzten Gebieten und der polizeilichen Repression habe ich auch das Alltagsleben und die alternative Kultur, die sie zu schaffen versuchen, fotografiert. Ich habe den Versuch dieser Aktivist*innen begleitet, eine Community und eine alternative, wenn auch zeitlich begrenzte Realität zu schaffen: Ich war mit meiner Kamera bei Häuserbesetzungen, Straßenfesten und den Versuchen, eigenständige Freiräume ohne Rassismus, Homophobie und Sexismus zu schaffen, dabei.

Als ich die Fotos durchgesehen habe, um eine Serie zum Thema „Aktivist*innen in Israel“ zusammenzustellen, habe ich bemerkt, dass viele derer, die ich im Laufe der Jahre fotografiert habe, Israel in der Zwischenzeit verlassen haben oder dabei sind, dies zu tun. Mir schien, dass die Geschichte unvollständig bliebe, wenn sich meine Dokumentation nicht auch mit den vielen befasste, die sich aus verschiedenen Gründen entschlossen haben auszuwandern, zumeist nach Berlin.

In den israelischen Medien, und auch in den deutschen, ist in den letzten Jahren häufig über den Trend unter jungen Israelis berichtet worden, nach Berlin zu ziehen. Der Knesset-Abgeordnete Yair Lapid (Jesch Atid) hat über diese Israelis gesagt, dass sie „bereit sind, das einzige Land, das Juden haben, wegzuwerfen, weil Berlin angenehmer ist“. Berichte im Fernsehen und in den Zeitungen sind der Frage nachgegangen, warum diese jungen Leute Israel verlassen und wie sich das Leben „hier“ vom Leben „dort“ unterscheidet, und haben neben besseren Studienbedingungen und Arbeitsmöglichkeiten von Migrant*innen in Berlin insbesondere die relativ hohen Lebensmittelpreise und Mieten in Israel hervorgehoben.

Obwohl die ökonomische Situation und die hohen Lebenshaltungskosten auch für die von mir dokumentierten Frauen und Männer eine Rolle gespielt haben, haben sie ihre Emigration anders begründet als auf die vereinfachende Weise, in der das Phänomen der Auswanderung in den israelischen Medien dargestellt wird. Alle Aktivist*innen, die ich interviewt habe, haben die Demonstrationen gegen die Sperranlage in den besetzten Gebieten und das Kennenlernen der Lebensrealität von Palästinenser*innen unter israelischer Besatzung als das sie prägende Erlebnis beschrieben, infolgedessen sie die israelische Gesellschaft, in die sie nach jeder Demonstration zurückgekehrt sind, mit anderen Augen gesehen haben. Viele von ihnen haben betont, dass die unüberbrückbare Diskrepanz zwischen der Gewalt, die die israelische Armee gegen Demonstrant*innen und gegen Palästinenser*innen im Allgemeinen einsetzt, und der „Normalität“ des Lebens in Tel Aviv einer der Hauptgründe für ihre Entscheidung gewesen ist, das Land zu verlassen. Darüber hinaus hat auch die intensive Konfrontation mit institutionalisierter Gewalt und verschiedenen Formen der Unterdrückung in Israel/Palästina bei vielen der Aktivist*innen zu Burn-outs und posttraumatischen Stresssymptomen geführt, was zu ihrem Entschluss, die Koffer zu packen und das Land zu verlassen, beigetragen hat.

Viele der Frauen und Männer, mit denen ich gesprochen habe, waren während ihrer Zeit in Israel hauptsächlich mit politischen Aktionen beschäftigt – häufig aus dem Gefühl einer moralischen Verantwortung heraus, aufgrund von Schuldgefühlen oder der Annahme, dass sie, wenn sie in einer Region leben, in der so viel Unrecht geschieht, verpflichtet sind, dagegen zu kämpfen. Deshalb haben sie für sich nur in der Emigration eine Möglichkeit gesehen, sich auf andere Dinge zu konzentrieren, wie zum Beispiel auf Partnerschaft, Studium, Kunst oder eine andere kreative Arbeit.

Zunächst habe ich versucht herauszufinden, wie sich das Leben und die Gewohnheiten derer, die von Israel nach Berlin gezogen sind, verändert haben. Dann habe ich aber entdeckt, dass die meisten von ihnen nach wie vor genau das gleiche tun, nur auf eine etwas andere Art und Weise. Deshalb zeigen die Fotos des Projekts die fotografierten Personen bei ähnlichen Aktivitäten, wenn auch an verschiedenen Orten. Die meisten der dokumentierten Frauen und Männer sind weiterhin in soziale Kämpfe involviert, arbeiten mit Geflüchteten und Migrant*innen und beschäftigen sich mit nahöstlichen Themen, insbesondere dem israelisch-palästinensischen Konflikt.

Es ist wichtig zu betonen, dass ich mit allen Interviewpartner*innen lange gesprochen habe. Nur ein kleiner Teil ihrer Antworten wird hier zitiert. Ich hoffe, dass es der komplexen Collage aus Bildern und Zitaten gelingt, zumindest in Teilen ein Bild der israelischen politischen Aktivist*innen zu vermitteln, die sich entschlossen haben auszuwandern.

Amos

Amos verließ Tel Aviv im Jahr 2013, um in Berlin zu leben. In Israel organisierte er eigene Konzerte und Veranstaltungen, gehörte zu den Initiatoren des jährlichen Punkfestivals und betreute die Auftritte von israelischen und ausländischen Bands. In Berlin wohnt er in einem Wohnprojekt und beteiligt sich an der Organisation von Punkkonzerten.

„Außer meinen Freunden habe ich nichts in Israel. Ich hatte das Gefühl, wenn nicht ich oder meine Freunde etwas organisieren, passiert überhaupt nichts, während die Möglichkeiten hier in Berlin unbegrenzt sind. In Israel musst du arbeiten, um die Miete zu bezahlen, und läufst ständig den Problemen hinterher. Hier hetze ich nirgendwo hin. Ich wohne kostenlos in einem Lastwagen und habe kostenloses Essen. […]

Als ich hierher nach Berlin gekommen bin, habe ich festgestellt, dass es keine Frage des Alters ist. In Israel wurde mir immer gesagt: Wenn du 20 wirst, und später: wenn du 30 wirst, wirst du mit dem Unsinn aufhören. Hier habe ich gesehen, dass es keine Frage des Alters ist. Es gibt 60-jährige Menschen, Menschen, die Familie und Kinder haben, und so leben, wie ich lebe. In Israel saugt dich das System auf, es gibt keine Alternative. Wenn hier ein Paar Kinder hat, werden die Kinder ein Teil der Community und gehen in den Kindergarten der Punks.“

Dana

Dana zog im Jahr 2012 von Tel Aviv nach Berlin. In Israel war sie in der „Schwarzen Wäsche“ aktiv („Kwisa Schrora“ – eine Queer-Bewegung gegen die Besatzung), in der Gruppe „Anarchisten gegen die Mauer“ und bei anderen Kämpfen. In Berlin gehört sie zu den Gründerinnen einer israelisch-iranischen Gruppe und engagiert sich in Fragen des israelisch-palästinensischen Konflikts.

„Ich versuche zu verstehen, wo ich gelernt habe, mich in zivilgesellschaftlichen Fragen zu engagieren. Als ich zehn Jahre alt war, habe ich gegen meine Eltern demonstriert, die mir nicht erlaubt haben, eine Katze oder einen Hund mit nach Hause zu bringen. Für mich ist das wichtigste Gebot im Judentum: ‚Stehe nicht untätig dabei, wenn das Blut deines Nachbarn vergossen wird.‘ Das verpflichtet, du darfst nicht schweigen, wenn du Unrecht siehst, du musst etwas tun. […]

In der ‚Schwarzen Wäsche‘ habe ich gelernt, was eine Direkte Aktion ist; bis dahin dachte ich, dass eine Demonstration bedeutet, dass du auf einen großen Platz gehst und ein Plakat hochhältst. Aber das ist es nicht. Du gehst und öffnest ein Tor in der Sperranlage, das ist eine Demonstration! Wenn du in die besetzten Gebiete gehst, ist das ein prägendes Erlebnis. Ich habe immer in der Zeitung gelesen, dass ‚Palästinenser behaupten, dass auf sie geschossen wurde, obwohl sie nichts gemacht hätten‘ – wer glaubt denen denn überhaupt? Ich habe das gelesen und mir nicht vorstellen können, dass die israelische Armee lügt und einfach auf Menschen schießt; und dann war ich, als ich zu den Demonstrationen in den besetzten Gebieten gegangen bin, geschockt, dass sie lügen. Dieser Augenblick der Erkenntnis ist einfach toll. Eine Grenzpolizistin hat einmal zu mir gesagt: ‚Ich kann auf euch schießen und mir wird nichts passieren; ich werde einfach sagen, dass ihr mich angegriffen habt.‘ Und es stimmt, was sie sagt. […]

Als ich 15 Jahre alt war, habe ich das erste Mal über Auswanderung nachgedacht, weil ich gehört hatte, dass es homosexuelle Ehen im Ausland gibt. Aber der Grund, warum ich Israel jetzt verlassen habe, ist Erschöpfung und Hoffnungslosigkeit, ich war seelisch einfach ausgelaugt. Ich werde wieder nach Israel zurückkehren. Meine Arbeit in hebräischer Sprache ist mir wichtig, und es fällt mir schwer, das hier nicht zu haben; und eine ganze Reihe von anderen Aspekten, wie die Frage, welchen ‚Impact‘ ich hier habe. In Israel hatte ich einen gewissen ‚Impact‘ als einfache Staatsbürgerin und Aktivistin, hier bin ich eine Migrantin und habe natürlich weniger Einfluss. […]

Ich habe mich entschieden, in Berlin zu leben, weil ich erkannt habe, dass ich, wenn ich in Israel bleibe, sterben werde: erst der Krieg gegen den Gazastreifen, dann der homophobe Mord in der Bar Noar in Tel Aviv und dann Sparmaßnahmen in der Zeitung, in der ich arbeitete. Mir wurde klar, dass ich Israel verlassen muss. Ich habe keine zweite Staatsangehörigkeit. Es wird immer gefragt, was Israelis an Berlin finden – sie gehen einfach nach Berlin, weil es möglich ist. Ich konnte nirgendwo anders hingehen. Hier ist es am leichtesten für Israelis, ein Studentenvisum zu erhalten. Es ist einfach möglich!“

Edo

Edo zog im Jahr 2010 von Tel Aviv nach Freiburg. In Israel war er aktiv bei den „Anarchisten gegen die Mauer“. In Freiburg eröffnete er ein Restaurant, in dem Humus und andere Speisen der nahöstlichen Küche serviert werden.

„Ich hatte das Gefühl, dass ich, wenn ich in Israel leben will, die Besatzung nicht ignorieren kann. Andererseits ist der Preis, den ich meinte, aus moralischen Gründen dem Frieden zu schulden, damit ich dort und mit mir selbst leben kann, immer weiter gestiegen.

Ich bin auch ein Mensch, ich habe ein Leben, das ich nur einmal lebe. Ich möchte das Leben genießen, so wie es jeder und jedem Israeli, PalästinenserIn, Deutschen und jedem Menschen auf der Welt zusteht, sich selbst zu verwirklichen und das zu machen, was ihm oder ihr wichtig ist und ihr oder ihm das Gefühl gibt zu leben. In Israel hatte ich das Gefühl, dass ich dort nicht leben darf, dass mein Leben dort allein auf die Frage hinausläuft: Was hast du heute getan, um die Besatzung zu beenden? Und das ist von vornherein zum Scheitern verurteilt. […]

Ich zahle nicht den Preis dafür; ich habe Familie in Israel, Freunde und Menschen, die mir wichtig sind, aber ich werde nicht den Preis dafür zahlen, was dort geschieht. Meine Anteilnahme und Sorge finden ihren Ausdruck nicht darin, dass ich hier in Berlin dafür demonstriere, dass es in Israel besser wird, sondern darin, dass ich meiner Mutter sage, dass es hier ein Gästezimmer gibt, dass es hier einen Dachboden gibt, auf dem man sich vor [Mahmud] Ahmadinedschad oder auch vor Bibi [Benjamin Netanjahu] verstecken kann.“

Kutner

Kutner ist im Jahr 2013 von Tel Aviv nach Berlin gezogen. In Israel gehörte er in den 1990er Jahren zu den Gründer*innen der Punkbewegung. Er organisierte und war DJ bei Straßenfesten und bei einer Reihe von Queer-Partys. In Berlin organisiert und leitet er eine Reihe von Techno-Partys.

„Ich liebe es, DJ zu sein – das Gefühl, eine Einheit zu schaffen, und sei es nur für ein paar Stunden, das ist, was ich im Punk und in der Rave-Szene gesucht habe. Trance hat zum Beispiel verschiedene Gruppen in der israelischen Bevölkerung zusammengebracht, aschkenasische, Mizrachi, russische und arabische Menschen. Musik und Tanzen können Barrieren auflösen. Für mich war das etwas Revolutionäres. […]

Der Umzug nach Berlin hat mir Dinge zurückgegeben, die mir Israel genommen hatte. So bin ich wieder dabei, Partys und Aufführungen zu organisieren, und höre sogar wieder Bands, die ich in meiner Jugend geliebt habe. In Israel hatte ich kein Interesse mehr daran, Veranstaltungen für Menschen zu organisieren, die langsam ausgehöhlt werden und die Hoffnung verlieren. Hier ist das ganz anders: Meine Leidenschaft, etwas zu tun, ist wieder da. […]

Ich organisiere Partys, bei denen in musikalischer Hinsicht alles geordnet, interessant und divers ist, gleichzeitig ist der Inhalt aber politisch. Mit solchen Partys, die weniger als 15 Euro kosten, erreichen wir Menschen, die sonst nicht zu einer Soliparty für Geflüchtete kommen würden. Einen Lebensstil bestärken, bei dem man nicht zur SklavIn der Arbeit wird. So wie auch die Hausprojekte einen guten Input liefern und einen Lebensstil fördern, der auch hier bedroht ist und bei dem die Leute arbeiten, um zu leben, und nicht leben, um zu arbeiten. Es ist hier viel leichter, sich in einer nicht kapitalistischen, sondern kollektiven Form zu organisieren, weil es hier eine gute Infrastruktur gibt, die dich unterstützt.“

Liad

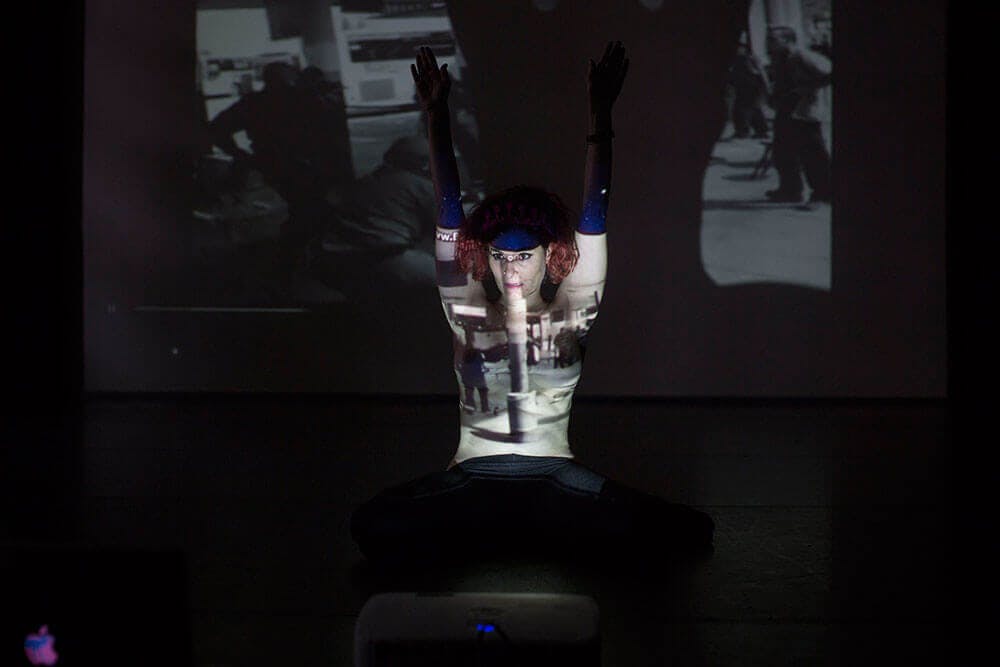

Liad zog im Jahr 2010 von Tel Aviv nach Berlin. In Israel war sie Mitglied der „Schwarzen Wäsche“, der „Anarchisten gegen die Mauer“, organisierte Queer-Partys und Aufführungen und trat als politische Performerin auf. In Berlin studiert sie im Rahmen eines Magisterstudiengangs Performance, tritt auf, engagiert sich für die Rechte von Sexarbeiter_innen und beteiligt sich an Demonstrationen gegen die israelische Besatzung.

„Die Qualität meines Lebens hat sich in dem Moment verbessert, als ich aus dem Flugzeug gestiegen bin. Ich hatte kein Visum, ich konnte die Sprache nicht, ich war nicht verheiratet, ich hatte keine Arbeit, im Grunde hatte ich gar nichts, aber es gab sofort eine positive Veränderung.

In der Zeit, in der ich dabei war, Israel zu verlassen, wurde mir klar, dass ich meine ganze Kraft nach außen abgebe, anstatt sie in mich und in das, was ich will, zu investieren. Hier kann ich mich auf meine Kunst konzentrieren und eine langfristige Perspektive entwickeln. Als Aktivistin in Israel war ich viel reaktiver, ich musste immer auf die Dinge, die gerade passierten, reagieren. […]

Die Form, in der ich hier politisch aktiv bin, ist ganz anders. In Israel ist es mir leichtgefallen, als Hebräisch-Sprechende Forderungen zu stellen und Risiken einzugehen. Hier beschäftige ich mich mehr mit politischer Kunst, weil sie komplexere Ideen ausdrücken kann und nicht nur Plakatslogans. […]

In Israel war die ökonomische Situation sehr schwierig. Du lebst mit dem Gefühl, zur Mittelschicht zu gehören, aber in Wirklichkeit ist deine wirtschaftliche Lage sehr viel schlechter. Auch die Tatsache, dass ich sehr viel Zeit meiner politischen Tätigkeit gewidmet habe, hat mich ganz ausgebrannt. Ich bin enttäuscht darüber, dass ich nicht dort leben kann, wo ich mich im Zentrum des politischen Handelns befand. Aber ich hatte keine andere Wahl.“

Lola

Lola ist im Jahr 2013 von Jerusalem nach Holland und dann nach Berlin gezogen. In Israel war sie Mitglied einer Gruppe radikaler Trommlerinnen, gehörte verschiedenen Bands an, organisierte Partys und Veranstaltungen und beteiligte sich an der Besetzung des Squats in Tel Aviv. In Berlin engagiert sie sich im Kampf der Geflüchteten und hat ein Sound-Kollektiv von Frauen mit dem Namen „Sound Sisters“ gegründet.

„Das war das zweite Mal, dass ich emigriert bin. Meine Emigration von Russland nach Israel ist etwas, das mir die ganz Zeit präsent ist, und ich habe nicht das Gefühl, dass ich ein Zuhause habe. In gewisser Hinsicht ist das Haus meiner Großmutter in Russland viel mehr ein Zuhause. In Israel waren wir eine Art Staatsbürger*innen zweiter Klasse. Meine Schwester und ich haben zu Hause stundenlang die Aussprache geübt, um so zu sein wie die anderen Israelis, und um nicht als ‚stinkende Hure‘ beschimpft zu werden. […]"

Es gab verschiedene Phasen, ich war Palästina-Aktivistin, habe gegen die israelische Armee gekämpft, mich an Hausbesetzungen beteiligt und der Community-Entwicklung gewidmet. Später habe ich Lautsprecher gebaut und mich mit Tontechnik beschäftigt. Viele ‚Reinkarnationen‘, um zu verstehen, was und wer ich bin und was ich will. Und dann haben wir begonnen, auf die Straße zu gehen, Partys zu organisieren und Strom von den Masten der Straßenlaternen zu klauen. Für mich war das alles mit Palästina verbunden, mit der Freiheit von Menschen und damit, was Freiheit im Allgemeinen bedeutet und wie wir mit unserer Freiheit umgehen. […]

Ich nenne Berlin die Stadt der Flucht. Jeder, der hier lebt, ist vor etwas geflohen und jeder hat eine Geschichte: In dem Mix der vielen Kulturen machen Geschichten des Schmerzes und der Traumata diese Community stark, im Guten wie im Schlechten. In Israel gab es vielleicht auch eine andere Situation, als ich jünger und optimistischer war und über einige Jahre hinweg sogar den Eindruck hatte, dass wir etwas verändern könnten, Geschichte machen könnten, aber dann hat die Unterdrückung immer nur weiter zugenommen. Menschen durch Angst zu beherrschen, das ist der Mechanismus weltweit. […]

Meine erste Demonstration war in Bil'in. An dieses Erlebnis in den besetzten Gebieten erinnere ich mich am besten und habe es schon vielen Menschen erzählt.

Während der Demonstration hat ein Soldat auf mich eingeschlagen. Und ich habe ihn unter seinem Helm erkannt. Sein Name ist Tom. Als ich in Pardes Hanna wohnte, war er der erste Junge, den ich geküsst habe. Ich erinnere mich daran, dass ich geschrien habe: ‚Schlag mich nicht, ich bin’s.‘ Mit blutunterlaufenen Augen hat er mich angesehen und gesagt: ‚Ich kenne dich nicht mehr!‘“

Tom

Tom hat Tel Aviv im Jahr 2014 verlassen und lebt seitdem in Berlin. In Israel spielte er in Punkbands, organisierte Raves, trat als DJ auf und nahm an Demonstrationen der „Anarchisten gegen die Mauer“ in den besetzten Gebieten teil. In Berlin macht er Musik und arbeitet als DJ auf verschiedenen Partys und Veranstaltungen.

„Wenn ich danach gefragt werde, spreche ich über die Situation in Israel. Es ärgert mich dann häufig sehr, wie Menschen, die ich treffe und die auf der zwischenmenschlichen Ebene nett sind, über den Konflikt sprechen. Das Problem ist, dass es sich dabei um ein sehr heikles Thema sowohl für Israelis als auch für Deutsche handelt, aber es ist meine Pflicht, darüber zusprechen, insbesondere deshalb, weil meiner Meinung als Israeli mehr Bedeutung zugemessen wird als der Meinung von Palästinenser*innen oder von Europäer*innen, die gleich mit dem Vorwurf des Antisemitismus zum Schweigen gebracht werden. Es ist ziemlich abwegig, dass Menschen, die hier in Berlin aktiv bei der Antifa sind und gegen Pegida kämpfen, nicht merken, dass sie die Positionen der extremen Rechten in Israel wiederholen, wenn sie über den israelisch-palästinensischen Konflikt sprechen. Das macht mir auch deshalb Angst, weil ihre Argumente, die sie für Israel anführen, sehr rassistisch und islamfeindlich sind. […]

Im Winter bin ich mit einem Freund nach Dresden zu einer Soliparty für Geflüchtete gefahren. Ich trug eine Kefije[1], und sie wollten mich nicht in den Club lassen, obwohl ich der DJ war, und das bei einer Party zum Wohl von Geflüchteten. Zum Schluss wurde ich hineingelassen, aber ich habe die ganze Party damit verbracht, mit Leuten zu sprechen und ihnen zu erklären, warum ich darauf bestehe, eine Kefije zu tragen. […]

Was mich dazu bewegt hat, Israel zu verlassen, war eine abgrundtiefe Frustration über den Aufstieg der extremen Rechten, der in jedem Aspekt des Lebens spürbar ist, aber auch über meine persönliche Situation: Als der, der ich bin und wofür ich stehe, war ich in Tel Aviv in einem Käfig gefangen. Ich bin nur aus einem Schuldgefühl heraus in die besetzten Gebiete gegangen, nicht aus einem positiven Beweggrund oder aus Solidarität mit der anderen Seite. Es hat mich immer völlig deprimiert. Jeden Freitag bist du nach der Demonstration nach Tel Aviv zurückgekehrt, hast zu viel getrunken und dir gesagt, dass du dich nicht schlecht fühlen darfst, weil du es nicht bist, der unter Besatzung lebt oder auf den heute geschossen wurde. Ich hatte das Gefühl, dass ich als Aktivist ohne Grund und ohne Kontrolle weitermache – so wie ein Drogenabhängiger.“

Yossi

Yossi zog im Jahr 2006 von Jerusalem nach Berlin. In Israel war er aktiv bei den „Anarchisten gegen die Mauer“ und anderen Kämpfen. In Berlin engagiert er sich gegen Rassismus, für Geflüchtete und gegen die israelische Besatzung.

„Ich bin im Jahr 2004 zum ersten Mal nach Berlin gekommen, im Rahmen einer Tour der ‚Anarchisten gegen die Mauer‘, und ich habe mich in die Stadt verliebt: viele Homosexuelle und Linke und alles ist sehr billig. Meine Entscheidung, Israel zu verlassen, hing damit zusammen, dass ich erschöpft war von unseren Aktionen und unserer politischen Arbeit. Als wir den Kampf gegen die Sperranlage aufgenommen haben, bin ich mehrmals in der Woche zu Demonstrationen gegangen, manchmal gleich nach der Schule. Aber im Jahr 2006 war schon klar, dass es eine Art Routine geworden ist, fast eine Art Ritual, dass wir bei den Demonstrationen Risiken eingehen, ohne dabei ein klares politisches Ziel zu verfolgen. […]

Ich war mir bereits länger darüber im Klaren, dass ich Israel verlassen würde. Ich habe die Atmosphäre in den Straßen von Jerusalem und Tel Aviv gehasst, aber auch in Palästina hätte ich nicht leben können. Jeder, der oder die an den Demonstrationen teilgenommen hat, hat eine grundlegende Ablehnung gegenüber unserer Gesellschaft entwickelt. Selbst die Communities, in denen ich mich hätte zu Hause fühlen sollen, wie zum Beispiel die LGBTI-Community, sind immer rechter und militaristischer geworden. Der Libanonkrieg im Jahr 2006 war der Tropfen, der das Fass zum Überlaufen gebracht hat, und so entschied ich mich, Israel zu verlassen. […]

Die politische Arbeit hat mich nach Deutschland gebracht, und dank der politischen Arbeit habe ich Deutsch gelernt, denn du willst ja die Zeitung lesen und verstehen, was geschieht. Deshalb war der Übergang relativ einfach. Der erste Winter war natürlich schwer und ich habe überlegt, nach Israel zurückzukehren. Aber nach dem israelischen Angriff auf den Gazastreifen im Jahr 2009 stellte sich diese Frage nicht mehr. Gerade weil ich zu diesem Zeitpunkt nicht in Israel war, ist mir klar geworden, dass ich nicht Teil einer Gesellschaft sein will, die mit einer solchen Begeisterung die massive Bombardierung einer Zivilbevölkerung unterstützt. […]

Ich bin im Allgemeinen kein ruhiger Mensch und ich dachte, für diese fehlende Ruhe und mein Bedürfnis, politisch aktiv zu sein, sei die politische Situation in Israel verantwortlich. Auch in Berlin bin ich in vielen Bereichen aktiv, aber das ist etwas, das sich weniger am Rande der Apokalypse bewegt. Hier habe ich mehr Zeit zum Schreiben, Lernen und Genießen.“

Oren Ziv ist Mitbegründer des Activestills Kollektivs und dokumentiert seit 2005 sozial-politische Themen in Israel und den palästinensischen Gebieten. Seit 2011 arbeitet er als Fotograf für +972 Magazine und freiberuflich für Ha'aretz, AFP und Getty Images. Seine Arbeiten wurden u.a. in New York Times Lens Blog, Al Jazeera, Vice, Tablet Magazine und Electronic Intifada veröffentlicht.

(Übersetzt von Ursula Wokoeck Wollin)

Weiterführende Quellen

Anmerkungen

[1] Kefije ist ein zum Schutz vor der Sonne getragenes Kopftuch in der arabischen Welt. Durch den Nahostkonflikt in Palästina kam das Tuch zur Bezeichnung „Palästinensertuch“. Siehe hierzu einen Artikel von Yossi:

Autor:in

Oren Ziv ist ein Fotojournalist, ein Reporter für Local Call und ein Gründungsmitglied des Fotokollektivs Activestills.